同时在线1.6万,首周销量近20万!单人开发独游《Mage Arena》靠“语音施法”杀疯了

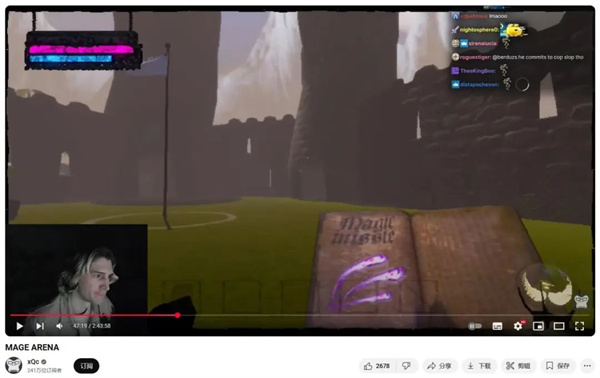

7 月25日,一款不起眼的小体量游戏突然登上了Steam 热销榜。它叫《Mage Arena》,美区售价只要2.99 美元。上线头几天就冲上1.6万在线,随后在视频平台上引起关注。

VGI估算其销量已突破17万,为同期新游最佳:

它不是靠画质、剧情或者系统复杂度取胜的。真正吸引人的,是一个简单又大胆的机制:语音施法。

在这款游戏里,放技能不是按键,而是要你开口说出来。fireball、freeze、wormhole……喊得准,魔法就能打出去;喊得慢或者太小声,技能就会卡住。

直播里,玩家对着麦克风大喊大叫,互相误伤,意外频出,场面喜感十足。

https://www.youtube.com/watch?v=I7TfkK9lFpg

https://www.youtube.com/watch?v=jq-2wJs_nyc

就是这么一个“拿麦克风当键盘”的玩法,让游戏机制成了笑点本身,也成了最天然的传播素材。从主播到玩家,每个人都成了内容制造机。

但这款游戏的魅力不只是好玩或好笑。它更像一次低成本实验:靠一个新交互点,撬动玩家兴趣、视频流量和社群反馈,最后再反哺游戏内容。

·把麦克风当键盘:它到底怎么玩?

《Mage Arena》的核心玩法很简单。你操控一个魔法师,在一张小型竞技场地图里对战。没有技能栏,没有快捷键。

你要靠喊出来的咒语施法。fireball、freeze、magic missile……每个魔法都有冷却时间和吟唱节奏,你得对着麦克风说对了,才会成功放出来。

这个过程看上去挺新鲜,其实也有点“反人类”。比如你说fireball说得太快,系统可能听成别的词;你说freeze音调不稳,技能就会失败。

甚至你队友在旁边乱喊,也可能让你的识别出错。结果就是——误放、误伤、喊破嗓子,这游戏几乎从来没有一场是“正常”的。

但也正是这种混乱,让《Mage Arena》变得好玩。游戏里的施法系统并不是为了精准操作,而是为了制造冲突和笑点。

你喊出fireball,结果砸中了队友;你刚架起wormhole,敌人突然钻出来打你个措手不及。再加上地图是由多个八边形区域随机拼成,每一局地形都不一样,走位、躲避和埋伏的策略也会跟着变化。

更有趣的是,它还加了一点沙盒元素。地图上散落着蛙皮、蘑菇、水晶这类素材。你可以边打边采集,然后在地图角落的“合成树桩”合出新武器,比如缩小射线、超级弹弓或者临时护盾。

这些道具虽然不是核心玩法,但也为局势提供了额外变量,让战斗变得不那么死板。

目前游戏主要有两种模式:4v4团队战,和1v1单挑。团队战采用夺旗机制,一旦旗帜被敌方带走,本方就无法复活。

这种设计很快能分出胜负,节奏紧凑,适合开黑也适合直播整活。而1v1模式虽然看起来简单,但因为技能释放不稳定,经常出现“谁先喊破喉咙谁输”的戏剧性局面。

总结一下,《Mage Arena》并没有什么复杂的系统。它的所有乐趣都建立在“你必须开口说话”这件事上。

它成功地把噱头变成了核心循环。玩的时候,你不是在精确操作,而是在和语音识别系统博弈,在和自己的喉咙、队友的破嗓子甚至游戏本身的混乱节奏打架。

·病毒式传播助推产品裂变

《Mage Arena》上线之前唯一的宣传,是开发者自己在Discord上贴了个上线通知。但就是这么一个零预算的小项目,在短短几天内蹿上了Steam热销榜,还被不少主播、媒体和TikTok 短视频博主带火。

为什么?因为它的视频太逗。

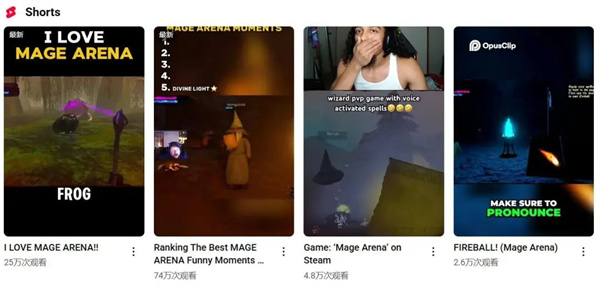

主播在直播间里喊fireball,结果炸到自己队友;观众在弹幕狂笑,剪辑师一拍即合,十几秒的视频就成了天然的爆款内容。

语音施法这件事,本身就很好玩——既有参与感,又容易出错,而且每一次出错都特别有“看头”。

很多短视频甚至不用解释玩法,只要剪一段“玩家喊freeze却没成功,然后被火球反杀”的片段,就能轻松获得几十万播放。

评论区里都是“这游戏什么鬼”“太好笑了我要去买”。传播的成本极低,传播的效果极强,这就是它走红的关键。

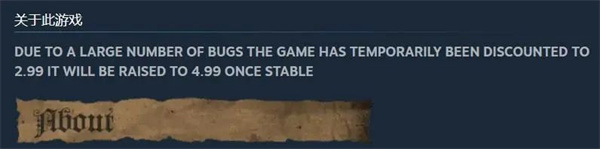

而开发者也很聪明。他知道游戏刚上线问题一堆,于是干脆把原价4.99 美元先降到了2.99 美元,并且公开说“Bug太多,就当打折补偿”。

这个姿态很真实,也赢得了玩家的同情和包容。毕竟只花二十块人民币,就能买到一款能和朋友一起喊破喉咙的游戏,哪怕有点小毛病,也没啥好抱怨的。

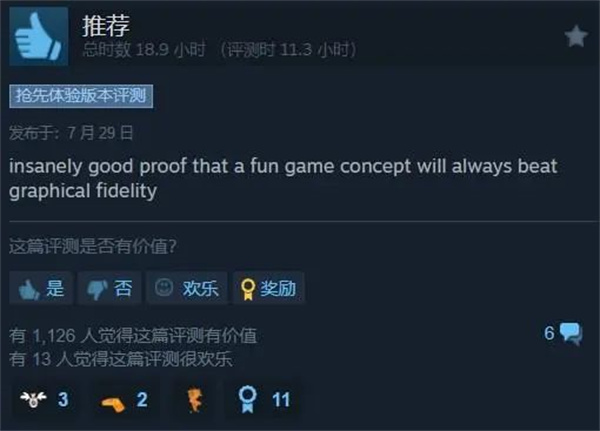

社区方面,Steam上的评论几乎是一边倒的好评。很多玩家都说“还没玩就先笑疯了”“我朋友第一次开麦就喊破音”,这种评价未必是对游戏系统的认可,但肯定是对“体验本身”的肯定。

对很多独立游戏来说,最难的是“让人看到”。

而《Mage Arena》的打法,刚好反过来:它不是先做出复杂系统再等别人发现,而是先找到一个最容易出视频、出笑点的点,然后把这个点变成核心玩法。

说白了,它不靠内容说服玩家,而是靠内容制造内容。玩它本身,就是传播。

·一人开发,一周六个补丁

《Mage Arena》的开发者叫jrsjams,一个人,从零做完了这款游戏的全部内容。没有外包美术、也没有程序搭档,连社区运营也是他自己在Discord上回贴、建频道、发更新。

Steam 上那张简单的商店图,就是他用Unity 自带资源拼出来的。

从项目开始,到上线抢先体验,这款游戏一共花了他大约一年半的时间。玩法构想最早是从一次“语音识别实验”开始的,jrsjams把系统语音功能接入Unity,发现居然可以做成一个施法指令识别器。

他觉得这东西可能没法做成复杂游戏,但可以拿来当个核心机制,干脆围绕它设计一整套玩法。

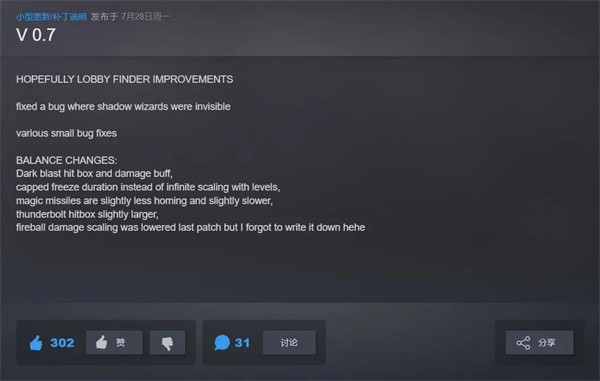

游戏上线后的前四天,他一共发了六次补丁。修bug、调识别频率、处理炸服问题,还顺手加了两个新技能。

有人质疑他更新太快会不会是“修不完的bug”,但更多玩家选择了支持。

游戏的运营方式也很灵活。他很早就开放了社区反馈通道,不仅收集玩家建议,还征集不同口音的录音样本,计划用来训练后续的语音模型。

目前游戏只支持美式英语识别,但英式、印度口音的模型正在调试中,中文还没正式立项,但他没有否认这个方向。

后续的正式版他也给了个大致规划:会加入新的地图区块、更多NPC、新的咒语组合机制,以及一个简易排位系统。如果时间和精力允许,他还希望加入语音自定义功能,让玩家录制自己的咒语触发技能。

说到底,《Mage Arena》不是靠什么技术奇迹火的,而是靠一个人找到一个点,然后拼命把它做完、做活。

这种爆红听起来像是运气,但背后是无数个通宵和补丁,还有对社群反馈的极度敏感。

它告诉我们一件事:独立开发不是不能火,而是需要找到那个“别人没做但能传播”的点。然后别想太多,先把它做到极致。

·爆红之后:它还能走多远?

《Mage Arena》的爆红很快,但快并不代表稳。

游戏最大的优点,也是它潜在的风险来源——语音施法。这种设计很有新意,但也非常依赖“第一次接触”的惊喜感。

你第一次喊fireball,会觉得新奇、搞笑、有参与感;第二次还不错;但到了第三十场对局、喊到第五十次freeze,有些人可能就开始疲了。

这种玩法能不能持续撑住用户留存?

现在还不好说。虽然开发者承诺会不断更新内容、加入新地图、新技能,但目前为止,游戏循环还是偏薄。

战斗结构简单,合成系统也只是点缀,缺乏真正的成长体系或长线目标。如果只是靠不断加新咒语、新地图拼凑内容,很可能会陷入“内容堆叠但玩法未变”的陷阱。

另一个问题是语音识别本身。目前它只能识别美式英语,连英式口音都暂时关闭了。如果你带口音、说话速度偏快或环境嘈杂,就很容易识别失败。中文用户想玩,只能勉强模仿发音,而且游戏内并不支持字幕提示,学习成本其实不低。

外挂风险也不是空谈。既然技能触发是靠麦克风声音,那录音回放、宏脚本、外挂软件都可以轻易绕过。开发者虽然表示会逐步优化检测机制,但实际效果如何还得看后续。

这些问题,可能不会立刻毁掉游戏,但很可能影响它接下来的节奏。

但话说回来,哪款现象级独立游戏不是这样?早期靠创意出圈,中期拼内容留人,后期考验社区运营和复用空间。

《Mage Arena》已经用最低成本完成了第一步,接下来,就看它能不能撑起后面的路。

无论如何,这个游戏给我们展示了一种可能性:

交互方式本身,也可以是主角。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论