Steam官方GDC 2025分享:“抢先体验”还值得搞吗?有哪些变化和坑点?

在 2025年 GDC游戏开发者大会上,来自Valve 的Alden Kroll 回顾了Steam 抢先体验机制(Early Access)自2013年推出以来的发展与变化。演讲视频已在近期被Valve官方发布,地址如下:

https://www.youtube.com/watch?v=qNYkK1tEK-c&t=1188s

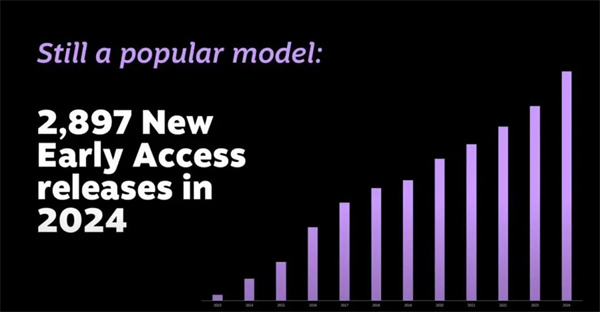

抢先体验机制自2013 年推出以来,已成为Steam上数千款游戏的重要发布模式。

根据 Valve在演讲中披露的数据,2024年有近2900款新作选择以抢先体验方式上线,占全年新发游戏总量的13%~19%,其中更不乏顶尖畅销作品。

玩家的期待正在提升。他们不再容忍粗糙原型,而是希望即便处于开发中,游戏也能提供完整骨架与可玩内容。开发者则普遍将抢先体验视为延长开发周期、打磨系统玩法的有效机制。

通过提前构建测试流程、筛选核心用户以及建立稳定沟通机制,越来越多团队在这一阶段中找到产品与社区的节奏。

一句话总结——抢先体验依然有效,但它不再是“提前上线”的权宜之计,而是一种高要求、高互动的开发方法。

本文是该演讲内容的中文整理稿,适合关注发行策略的读者阅读参考。

以下为罗斯基听译文本:

抢先体验是什么,它为什么重要?

抢先体验并不是一个营销标签,而是一种面向玩家的沟通框架。

它允许开发者在游戏尚未完成时就将产品公开发售,并明确向玩家传达:游戏仍在开发中,你可以参与其中,帮助我们变得更好。

在 Steam商店页面上,抢先体验作品会获得专属模块,开发者需要填写包括“预计抢先体验持续时间”“希望获得何种反馈”“当前完成度”等问题,用以设定玩家对游戏状态的预期。

这一机制直接影响游戏在Steam平台上的展示方式。抢先体验游戏不能登上首页的“新品与热销”列表,但在转为正式版后将获得完整曝光机会。

尽管如此,它依然被大量开发者采用,证明了其独特的价值。

截至 2025年,已有超过1.4 万款游戏在Steam平台通过抢先体验模式发行,仅2024 年就有2897 款新作选择这种路径。

在当年最畅销的100 款游戏中,有28%曾处于或正处于抢先体验阶段,这充分说明它不仅依然相关,而且对精品游戏同样有效。

为什么开发者仍然选择抢先体验?

对于多数开发者而言,抢先体验不仅仅是一种销售方式,更是一种开发哲学。

许多团队将其视为延长开发周期的方式,使游戏有更多机会在玩家反馈下不断完善。

例如,《Drill Core》的开发者希望通过抢先体验获取资金支持,打造出比原计划更丰富的内容。

《Thronefall》的团队则强调,他们从实际玩家那里获得的反馈远比闭门测试更有价值,能够帮助他们朝着正确方向快速调整。

Daedalic Entertainment长期使用该模式,他们认为,前提是开发者愿意与社区进行深入沟通,抢先体验会带来巨大的推动力。

多数开发者提到,抢先体验的价值在于它能创造出一种开发者和玩家共创的氛围。在这种模式中,反馈不仅提高了团队的信心,也激发了创作热情。

尤其对于玩法系统复杂、机制组合多样的游戏而言,借助玩家反馈测试边界情况、识别机制缺陷,成为一种高效而低成本的验证手段。

上线之前,团队该如何准备?

许多成功的开发者都强调了准备工作的重要性。他们的共识是:不能把抢先体验当成“提前开卖”,而应该以“开放协作开发”为核心设定心态。

首先是团队共识的建立。整个开发组必须清楚,这是一场持续数月甚至数年的沟通旅程,他们需要定期回应玩家、更新内容、解释决策,而不只是完成游戏交付本身。

其次是沟通机制的规划。开发者需要决定以怎样的频率进行更新,在哪些平台(如Discord、Steam讨论区)与玩家互动,是否要进行多语言本地化,以及面对负面反馈时的应对策略。这种前置性的组织规划能极大降低后续沟通成本。

在内容层面,开发者通常不会直接发布未打磨的原型,而是分阶段进行更大范围的公开测试。他们先向朋友分发内测key,再借助Steam Playtest扩大测试群体,最后可能通过试玩Demo 面向市场测试玩家接受度。

在这个过程中,逐步累积来的反馈与社区热度,为后续的抢先体验上线奠定了基础。

还有一个被广泛采用的策略是建立“核心反馈圈”。

团队会识别出那些提供优质bug报告和建设性建议的核心玩家,组建小群体进行早期验证。这种方式可以让团队在小范围内测试新系统或风险功能,再决定是否推送给更广泛的用户。

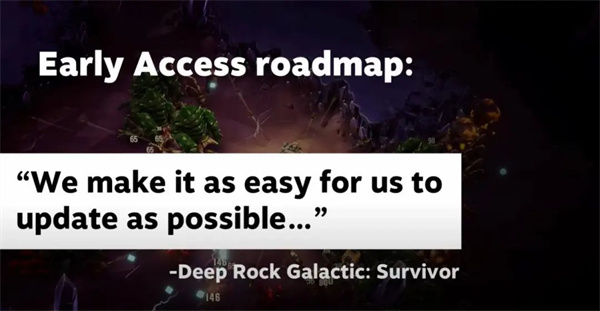

在开发计划方面,多数团队采用“外部模糊、内部明确”的路线图策略。他们在内部设有清晰的版本目标,但对外只公布下一至三步的迭代方向,并保持表述的模糊性。

这使得他们能根据玩家反馈灵活调整开发节奏,同时避免因延期或转向引发负面情绪。

例如,《Deep Rock Galactic: Survivor》的团队刻意使用极简路线图,降低维护成本,以确保它始终保持实时更新。

抢先体验期间,如何保持高效运转?

团队在抢先体验期间最关键的策略之一,是保持对自身能力的诚实认知。

《SULFUR》的开发者就反复强调,他们始终在公开渠道中告诉玩家“我们是一支小团队”,无法短时间内实现所有功能。

他们甚至会借此教育玩家,什么样的内容开发快,哪些内容开发周期长,从而帮助社区建立现实预期。这种透明沟通不仅化解了部分用户的焦虑,也减少了无谓的争论。

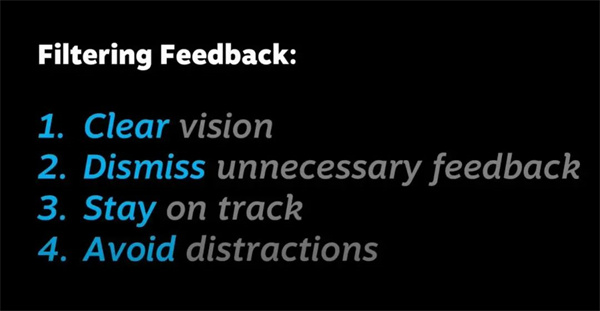

在面对玩家反馈时,多数开发者强调“不照单全收”。相反,他们更关注反馈背后的问题本质。

团队通常会训练自己去“读懂潜台词”——理解玩家为什么提出某个建议,而不是机械实现建议本身。比如当玩家呼吁增加某种武器时,他们的核心需求可能是“对抗某类敌人太难”,开发者可以用不同方式解决这个问题。

与此同时,开发者也会适度调整开发优先级。如果某个功能在社区中反响热烈,团队会考虑提前上线,以趁热打铁激发活跃度。与此同时,他们也始终将游戏的“核心愿景”作为决策锚点,防止开发范围失控。

在沟通方面,成功团队几乎无一例外都在“建立陪伴感”上下功夫。他们不会间隔数月才更新一次,而是保持高频率的开发日志发布、参与社区讨论、实时回复玩家问题。

一些团队甚至会根据主要受众的语言分布,主动增加日语、中文的社区维护力度,让更多非英语玩家也能参与开发讨论。

1.0版本何时发布?该如何设计“毕业”节点?

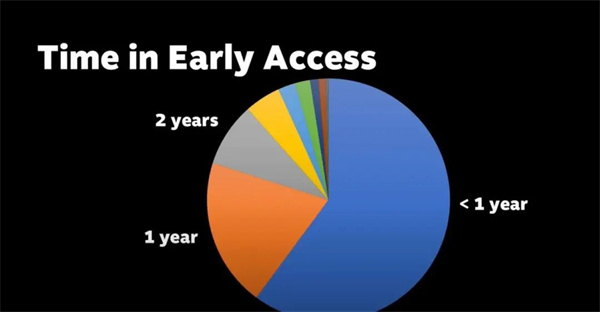

对于何时离开抢先体验,不同团队有不同答案。有的游戏在不到一年内就转正,有的则在抢先体验中待了五年以上。

没有标准答案,关键看游戏的规模、完成度和团队对“正式发布”的定义。

有些团队设定了明确时间框架,比如《SULFUR》和《Outlast Trials》的目标是控制在一年左右完成全部核心内容,避免长期迭代导致士气下降。

而像《Deep Rock Galactic: Survivor》这样的项目,则更关注完成度和系统闭环,不强求特定时间。

多数团队都希望1.0发布成为一次“重大事件”,而不是常规更新。他们通常会准备一个重量级内容节点,比如最终boss、完整剧情线或某种机制闭环,使这个更新不仅象征意义重大,也能带动一波用户活跃度。

此外,许多游戏也会选择在1.0发布时同步登陆主机平台,实现多平台联动传播。这种策略可以集中爆发声量,最大化影响力。

关于定价和折扣,也有一些技术层面的建议。Steam允许在 1.0发布时设置“首发折扣”,也允许开发者在抢先体验期间提高价格。

但如果你涨价了,需要等待30天后才能参与打折。因此,开发者最好提前排布价格调整与促销活动时间,避免错失节点或造成玩家反感。

总结:抢先体验依然有效,但标准变了

经过十年演进,抢先体验已经从一个允许“半成品上线”的实验机制,演变为一种成熟且高度参与的开发模式。

今天的玩家对抢先体验游戏的要求已经非常高,他们期待游戏在上线时就具备一定完成度、明确的迭代节奏和真诚的沟通态度。一个粗糙的原型已经很难在抢先体验中获得认可。

对于那些希望长期与玩家共建产品、有明确愿景又愿意倾听反馈的团队来说,抢先体验依然是一种高价值的发行方式。它不只是早卖早回本,更是一次与玩家“并肩走过开发周期”的信任实验。

你准备好了吗?

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论