30% 抽成已成历史!Google 被迫松绑,美国市场围墙倒塌,开发者自由时代终于来了?

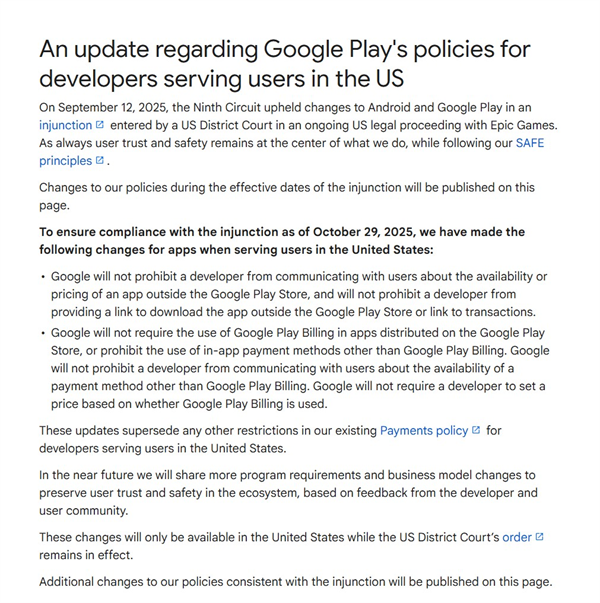

10月29日,Google 发布公告,宣布自当天起调整在美国地区适用的 Play 商店支付政策。

乍看之下这只是一次区域性更新,但在行业内,它被视为安卓生态近十年来最具标志性的转折之一。

Google 不得不首次在美国市场松开对 Play Billing(即其官方支付结算系统)的强制性控制。

开发者终于可以在美国用户面前,公开展示外部支付、提供外链、乃至绕开那笔熟悉的“30%分成”。

这一变化并非出于 Google 的主动选择,而是一次司法推动下的被动调整。

公告开篇就提及了起因:2025年9月,美国第九巡回上诉法院维持了此前对 Google 的禁令,要求其必须允许开发者在美国市场引导用户至外部支付渠道。

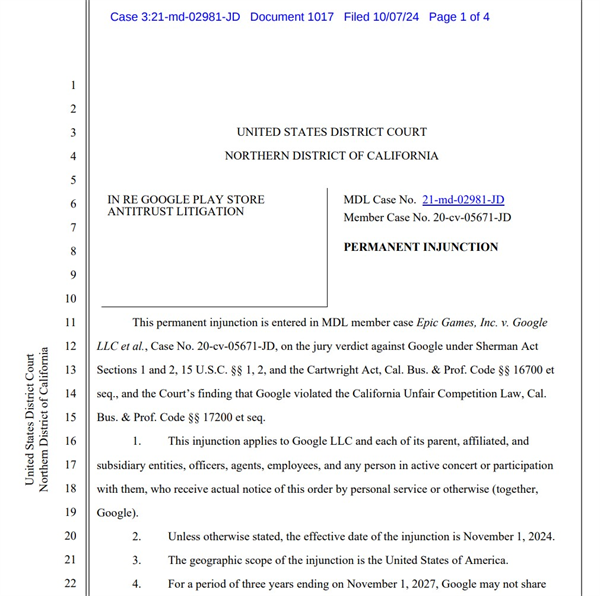

该禁令源自 Epic Games 与 Google 之间旷日持久的诉讼案,最初可追溯到 2020 年。

当时 Epic 试图在《堡垒之夜》中使用自建支付体系,绕过 Google 的抽成政策。Google 随即将游戏下架,矛盾由此爆发。

这场法律战在五年间逐渐演变为一场关于“平台垄断”与“开发者自主权”的对抗。

Epic 在法庭上的核心论点是:Google 通过强制性结算体系、限制外部链接与信息沟通,构建了一个事实上的垄断市场,抬高了安卓生态的进入门槛。

而 Google 的辩护立场则是“安全与信任”:Play Billing 能确保交易安全、打击欺诈与恶意软件,为用户提供统一退款机制与体验保障。

然而在监管与舆论的双重压力下,Google 的防线最终出现裂口。法院认为,Google 不能以“安全”为由无限强化自己的商业封闭性,并要求其为开发者提供“真实可行”的替代支付路径。

于是便有了这次公告:自10月29日起,在美国市场运营的应用可以自由选择支付渠道、公开宣传外部订阅或定价信息,甚至直接跳转到 Play 商店之外的页面完成交易。

这意味着一个长达十年的体系正式被迫松动。

自 2010 年起,Google 逐步以 Play Billing 为核心构建安卓生态的商业底座,通过统一结算、抽成与审核制度,形成了稳定且高利润的收入结构。开发者虽不满,却别无选择。

而现在,Epic 诉讼的判决动摇了这一根基,也让 Google 第一次面对“规则不再完全由自己制定”的现实。

·从 Epic 诉讼到 Google 的被动让步,围墙花园体系出现裂口

在公告中,Google 用了极其克制的语言来描述这一变动。没有承认失败,也没有提到 Epic 的胜诉,而是强调“遵循法院指令并持续维护用户安全与信任”。

但在实质层面,这份公告带来的开放程度,几乎相当于彻底拆除了 Play 商店商业模式的核心支柱之一。

首先是适用范围。新政仅面向“服务美国用户的开发者”生效,也就是说,只要应用的目标受众包括美国用户,就可以在其版本中适用这些新规则。

这一限定表明 Google 并不打算在全球范围内立即推广。但美国市场的体量与标杆意义,足以让这一政策成为全球开发者观察的焦点。

其次是三项关键松绑内容:

1)外部支付链接开放

开发者终于可以在应用内或外部沟通渠道中,引导用户跳转至非 Play 商店页面购买虚拟物品、订阅或会员服务。过去这些做法会被视为违规,甚至导致应用下架。

2)Play Billing 不再强制

Google 允许开发者自由选择支付方案。包括自建支付、第三方结算或直接网页端支付。这意味着开发者可以绕开平台抽成,自行承担交易和税务管理。

3)价格与沟通自由化

应用可以在界面或营销素材中直接提及“外部价格更低”“可在官网购买”等信息,打破了过去的信息封锁。

这三点构成了一个新的生态逻辑:在美国,Google 不再是开发者和用户之间的唯一通道。它仍然是重要入口,但不再能垄断交易闭环。

对不同角色而言,这个“裂口”所带来的影响各不相同。

对开发者,这是一次真正意义上的成本释放。

长期以来,30%的抽成被视为移动生态的“通行税”。即便 Google 后期推出过降低比例(如15%小型开发者计划),但结构性负担仍在。

如今,通过外部支付,开发者可以直接与用户建立更紧密的商业关系,推出更灵活的会员、礼包、订阅模式——这对于利润率极低的中小团队尤为关键。

对 Google,则意味着商业护城河被撕开了一个口子。Play Billing 是其应用生态最稳定的收入来源之一,尤其是游戏类应用,贡献了数十亿美元的年度分成。

禁令生效后,美国市场的收入规模势必受挫,而更棘手的问题是示范效应。一旦美国开了口子,其他国家和地区的监管机构可能会循例要求类似开放。

对用户,则是双刃剑。价格可能更低、选择更多,但安全风险与体验割裂也会随之增加。

Play Billing 的统一退款与防欺诈机制在外部支付渠道中不再适用,用户需要自行判断支付安全性。

Google 已在公告中暗示将推出新的安全审核机制,用以标注或监控外部支付行为,以防假冒与诈骗。

总的来说,Google 选择了一种“有限开放”的姿态——表面服从禁令,实则保留监管与安全的主导权。既是被迫的法律妥协,也是一次策略性延缓。

它在宣告规则松绑的同时,也在为下一阶段的权力再平衡做准备:即如何在自由化的交易环境中,继续维护自己在安卓生态中的中心地位。

·外溢与展望:从美国试点到全球推广还有多远?

历史上,美国市场常常充当数字平台规则的试验场:一旦先行改道,其他监管区与行业参与者很快会以此为参照,调整各自的政策与商业策略。

对开发者、平台和监管方而言,接下来可能发生的连锁反应值得提前研判。

美国法院要求开放外部支付渠道并非孤立事件;在欧盟、英国、日本和韩国等地,监管机构对平台经济的干预正日益常态化。

美国的这次判决将被监管者和律师广泛引用作为先例,让其它司法辖区在处理平台垄断、反竞争问题时更有法律与实践依据。

Google 在美国打开的裂口,可能在未来变成更多国家要求平台提供同类选择的理由,从而推动全球范围内的“去中心化”监管潮流。

其次,一旦外部支付与外链被允许,开发者将拥有更多谈判筹码:他们可以把“是否绑定 Play Billing”作为与平台或分发渠道博弈的筹码。

长期依赖高抽成的分发平台(包括非 Google 的其他应用商店)也会面临类似压力,需要重新审视自己的分成与增值服务策略以留住优质内容。

与此同时,第三方支付、订阅管理和直销运营服务商将迎来快速增长的市场机会:谁能在合规、安全、支付体验上做出更强的产品,就能成为开发者首选的合作方。

对中国出海厂商而言,这既是机会也是考验。

机会在于:面向美国的手游与应用可以更灵活地设计营收路径,直连用户、搭建会员体系、通过官网或自有渠道完成大额销售,将显著提升毛利率与用户终生价值。

对于那些在美长期运营、用户基础稳固的产品来说,绕开平台分成立即产生的边际收益非常可观。

当然考验也很现实:绕开 Play Billing 并不等于无成本。开发者须自行承担支付合规、税务处理、退款与争议解决、欺诈防范以及用户支持等全部责任;这些都需要运营能力、法务和财务体系的支撑。

对很多中小团队而言,短期内转型成本并不低。

这次变化很可能催生两条长期并行的动力:一是“去中心化”的商业实践被验证并扩大,开发者掌控用户关系、定价与营收路径的能力增强;二是平台在新框架下寻找新的价值捕捉点。

平台的角色不会消失,而是从“包租公”转向基础设施建设。

美国的试点并非终局,而是一个新的起点。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论