近60万同时在线、首周流水超5亿,Steam国区却“多半差评”!万众期待的《丝之歌》为啥争议这么大?

9月4日,《空洞骑士:丝之歌》终于姗姗来迟。

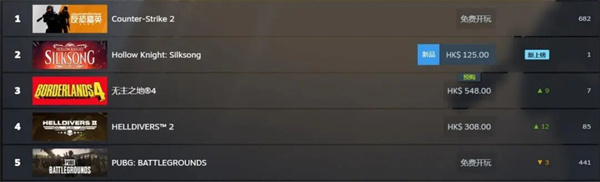

作为前作《空洞骑士》之后最受瞩目的独立续作,它的首发热度几乎把整个Steam推到了沸点。

根据SteamDB的数据,发售首周游戏的同时在线峰值接近58.7万,这在独立游戏里几乎是“神话级”的数字。

目前三方机构普遍估计游戏Steam渠道首周销量在300万份以上。

如果计入主机平台,这个数字很可能会被抬升至500万份,对应的期望流水在7000万到8000万美元左右,约合5亿人民币。

和前作Steam渠道5000万美元流水(多年长尾累积)对比,这个成绩直接翻了好几倍。

再对比近几年火爆的《吸血鬼幸存者》《哈迪斯》等作品,《丝之歌》的规模甚至更大。发售当天因为玩家蜂拥而入,部分商店短暂崩溃,Steam也出现过一度无法访问的情况。

这种现象级场面,本该是属于“神作归来”的庆典。

然而Steam国区的好评度,在发售后短短几天内就掉到了“多半差评”(约35%)。

这与前作《空洞骑士》超40万条好评形成了鲜明对比。

更让人意外的是,这种舆论反差带着明显的地域性:在英文区,《丝之歌》的口碑依然维持着“特别好评”的水准,而在简中区,差评的比例却始终压不下去。

这直接带崩了游戏的整体好评度,总评分数一度跌至75%的“多半好评”附近,与前作相差了近20个百分点。

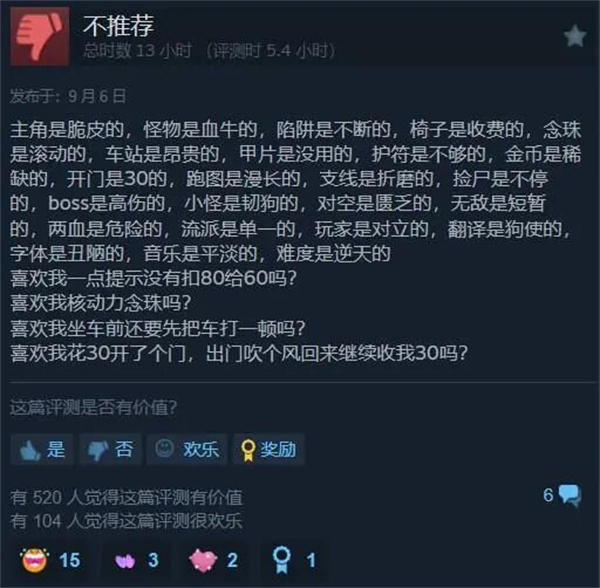

于是,关于翻译、关于本地化的争论一度占据了讨论中心。很多报道聚焦于文本的“过度文言化”“可读性不佳”,甚至引发了译者与社区之间的争议。

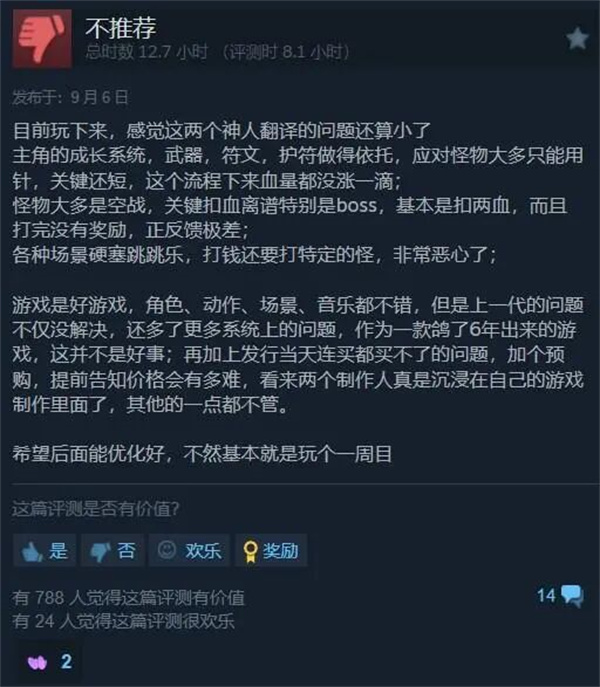

但如果把视线停留在翻译之争,可能会错过更关键的东西。

翻译固然是点火器,却不是火药本身。玩家在评论区的情绪远不止于“读不顺”,而是和实际游玩体验紧紧绑在一起。

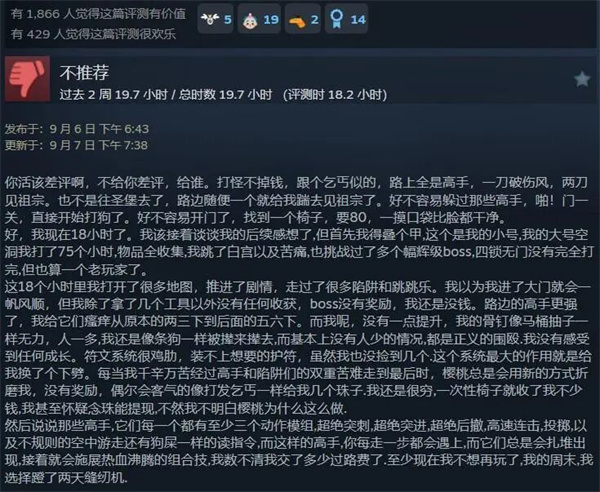

大量差评里反复出现的关键词,是“难”“资源紧”“惩罚重”。

甚至有高赞评论直言——翻译问题是《丝之歌》最小的问题。

这说明,《丝之歌》与前作相比,在底层的机制选择上发生了根本性的转向:从一个允许犯错、能靠节奏回血的系统,变成了一个几乎不容出错、恢复手段代价极高的系统。

这里需要一个前情提要。2017年发售的《空洞骑士》,以类银河恶魔城的地图探索和极具张力的Boss战闻名。它的难度并不低,但通过一套精巧的“犯错—恢复—继续挑战”的循环,保持了独特的公平感。

比如,玩家在战斗中积累能量,随时可以用来治疗失误带来的伤害;即使在激烈的Boss战里,也常常能找到一个短暂的窗口安全回血。

货币在死亡时会掉落,但只要谨慎取回,损失并不会太大。这些机制共同构建了一个张弛有度的学习曲线:挫折确实存在,但大多数时候都能靠耐心与熟练度逐渐克服,最终收获“死得值得”的成就感。

相比之下,《丝之歌》在设计上的选择却让这种循环被打断。

治疗、货币与死亡惩罚都变得更苛刻,失误的代价更大,恢复的机会更少。当“容错”从游戏里被抽走,玩家就更容易感受到焦虑和疲惫。

所以,国区差评的本质并不是“翻译危机”,而是“方向危机”。

要理解这一点,我们必须进入游戏的机制内部,看看它在资源管理、经济系统与难度曲线上究竟做了哪些不同选择。

·资源与恢复:治疗变成豪赌

《空洞骑士》的一大妙处,在于它把“治疗”设计成了一个平衡挫败与希望的缓冲器。玩家在战斗中通过攻击积累灵魂能量,只要找到一小段空隙,就能释放专注治疗来恢复生命值。

这套循环机制在当年被不少玩家称为“死得不冤”:哪怕打首领连连受挫,你总能感受到“下一次尝试更接近成功”。这种节奏让游戏的高难度既紧张又公正,不至于把人推向彻底的绝望。

《丝之歌》在这点上做了大幅改动。主角黄蜂(Hornet)不再使用灵魂能量,而是依赖丝线能量。治疗方式也不再是逐点释放的专注治疗,而是必须攒满一格丝线后才能一次性使用的缚丝治疗。

表面看,这种变化让治疗动作更迅速,几乎是一瞬间就能完成。但问题在于:一旦动作被打断,整格丝线能量都会浪费。也就是说,它把原本的“可控恢复”变成了“豪赌恢复”——要么全额回血,要么一无所获。

这种变化带来了两重后果。

第一,它极大地压缩了容错空间。在前作里,哪怕只积攒到少量灵魂能量,也能先抹掉一格血,保证自己能撑到下一次机会;在《丝之歌》里,如果你没能找到一个足够安全的窗口,那些辛苦攒下的丝线就等于被白白浪费。

第二,它放大了战斗节奏中的焦虑。黄蜂的攻击更快、动作更灵活,但敌人也同样加快了出手频率。玩家往往需要在更短的反应时间里完成判断,而缚丝治疗却要求一次性“孤注一掷”。

这种“快节奏+高风险”的组合,让许多人感觉到前所未有的紧绷。

更麻烦的是,这种机制和黄蜂的角色定位形成了矛盾。她的敏捷身法本该鼓励玩家追求流畅、优雅的战斗节奏,但当治疗动作本身变得过于昂贵,玩家不得不在战斗中频繁停顿,去计算“我该不该冒这个险”。

本应提升体验的动作设计,反而破坏了节奏感。

这一切使得《丝之歌》的战斗氛围和前作有了本质不同。它不再是一个“允许错误、奖励学习”的循环,而更像是一场不断提醒你“错误会付出惨痛代价”的考试。

对部分硬核玩家来说,这种高压感也许是一种新鲜的刺激,但对大多数人而言,它直接拉高了挫败感。

从设计复盘的角度,如果开发团队坚持要保持缚丝治疗这种高速豪赌式的恢复方式,那就必须提供配套的减震机制。

比如提供某种“分段式治疗”,允许玩家先用掉半格丝线小幅回血;或者在前期区域增设更多的长椅与安全点,让新玩家有机会习惯这套节奏;又或者通过护符机制给予额外缓冲,平衡高风险带来的不确定性。

否则,这套系统只会在游戏前期就劝退掉一批原本满心期待的玩家。

·经济与死亡惩罚:念珠的“贫困陷阱”

在《空洞骑士》里,玩虽然死亡会掉落金钱,但只要找到自己的“阴影”并打败它,就能拿回之前的损失。

《丝之歌》换成了全新的货币系统——念珠。表面上,游戏还引入了念珠串作为存放机制,玩家可以把一部分念珠“存起来”,防止全额丢失。

听起来似乎比前作更安全,但在实际体验中,问题恰恰相反:念珠串数量有限,而且取用不便;一旦没有及时存放,连续两次死亡就意味着彻底破产。

这种“早期贫困陷阱”在游戏前几个小时的体验里被放大了。

由于黄蜂的战斗节奏更快,敌人的攻击频率更高,玩家的死亡次数自然比前作更多。与此同时,补给点之间的距离更远,商店里的物品价格也更高。甚至连回复生命+存档的椅子都需要花钱才能解锁。

于是,玩家在最需要积攒资源的开局阶段,反而最容易陷入“亏空循环”:死一次丢念珠,死第二次全丢光,还可能因为缺钱买不到关键的道具或补给,从而进一步加大挑战难度。

社区里很快出现了大量“刷钱攻略”,这本身就说明了经济摩擦过大。许多玩家开始绕路,反复击杀低风险的敌人,只为凑够念珠去买消耗品。

可这恰恰背离了《丝之歌》想要营造的高速、优雅的探索节奏。原本应该是顺畅的“冒险—成长—挑战”循环,被迫扭曲成了“刷钱—存钱—防亏”的保守玩法。

相比之下,《空洞骑士》的经济压力虽然存在,但它始终处在一个相对温和的水平。地币的掉落量、阴影机制的回收,以及前期价格的合理设定,都让玩家不会觉得“缺钱”是推进游戏的主要障碍。

《丝之歌》则在无形中把经济压力叠加到死亡惩罚上,让“丢钱”从偶发变成高频事件。很多差评里提到的“玩到崩溃”并不是夸张,而是真实地来自这种双重消耗。

从设计反思的角度,如果团队要保留念珠与念珠串的体系,至少需要做一些缓和措施。

比如:降低早期关键物品的价格、增加前几个区域的掉落量、让念珠串更早出现或更易使用,甚至直接把一部分“保本机制”变成默认保护,而不是让玩家额外承担操作负担。

只有这样,才能避免玩家在前几小时就被劝退。

·开局即抬坡,缺少减震与回补

在大多数玩家的印象里,《空洞骑士》的难度虽然高,但整体节奏是循序渐进的。

游戏一开始的区域相对宽容,敌人攻击力有限,长椅和存档点分布合理,哪怕新手频繁失误,也能在不断尝试中逐渐上手。

只有进入中后期,才会遇到更高密度的敌群和真正的难关。正是这种“先宽后紧”的节奏,让大量玩家愿意一步步投入其中,即便被某个首领打上几十次,也仍旧乐此不疲。

《丝之歌》却选择了另一条路线:几乎从开局起,整体难度曲线就显著抬升。敌人种类更复杂,攻击频率更高,很多普通敌人就能造成两格伤害。

首批区域的首领往往比前作的中期战斗还要凶狠。与此同时,长椅的间隔变大,补给点也显得稀疏,这让玩家在最脆弱的阶段承受了更大的惩罚压力。

典型例子比如“猎人小径”这种被玩家集体唾骂的地图。

这种“开局即抬坡”的设计,本身未必是坏事。对极少数硬核玩家而言,它意味着更快进入高潮。然而对绝大多数人来说,这种全程高压不仅打断了学习曲线,还直接冲击了成就感。

没有缓冲区的难度分布,让失败变得频繁而沉重。加上前面提到的丝线治疗与念珠经济系统,整个体验像是三重叠加的锁链,把玩家牢牢困在“失误—挫败—破产”的循环里。

另一个问题在于信息引导不足。

《丝之歌》的地图更复杂,敌人动作更快,但教程提示依旧极简。很多时候,玩家并不是因为反应慢,而是因为缺乏清晰的战斗信息,错过了安全的治疗窗口或关键的操作反馈。

这在翻译争议里被放大:当任务文本和系统提示本身也缺乏直观性时,认知负担与操作负担同时压在玩家身上。

结合这些因素,可以说《丝之歌》并没有给玩家预期中的“公平感”。前作里的“死得值得”,在这一作里很容易变成“死得冤”。

这也解释了为什么即便抛开翻译问题,国区玩家的差评依然集中在“过难”“节奏失衡”“资源过紧”这些关键词上。

难度设计并不是简单的数值问题,而是“曲线”与“节奏”的综合平衡。

真正让人上瘾的高难游戏,从来不是一开始就猛踩油门,而是在不断的起伏中让玩家逐渐进入心流。

当这种节奏感被打破,翻译问题、口碑争议都会成为次要,根源始终在于游戏本身的方向。

·结语:翻译只是导火索,方向才是根源

回顾《丝之歌》的首发表现,我们能清晰看到一个强烈的反差:一边是接近六十万的同时在线玩家和多平台的热度顶点,一边却是国区“多半差评”的口碑坠落。

翻译与本地化的确触发了最直观的争议,但如果只是把矛头指向语言,就等于无视了问题的实质。玩家对游戏的抱怨,从来不是单一维度的。

透过近3万条差评,我们看到的核心是:恢复手段更苛刻、资源压力更沉重、难度曲线更急促,这三点合在一起,改变了《空洞骑士》所留下的体验基调。

这就是为什么,哪怕没有翻译风波,《丝之歌》依旧会在国区遭遇口碑滑铁卢。中国玩家群体虽然庞大多元,但大部分人对“公平挑战”的敏感度极高。

《黑魂》《只狼》能在这里建立口碑,并不是因为它们简单粗暴地“更难”,而是因为它们在高压之下依然维持了规则的一致性和成长的回报感。

而《丝之歌》把“高速与优雅”的角色特质,与“资源紧张与容错压缩”的系统选择叠在一起,最终变成了一种矛盾。它既想让玩家舞动,又不断提醒他们“摔倒就要付出极大代价”。这种错配感,比单纯的数值难度更容易让人心生挫败。

从行业角度看,《丝之歌》的案例有几个值得提炼的教训。

第一,续作的难度不是越高越好,而是要在前作的循环基础上找到延续点。玩家期待的不是换皮,而是一种熟悉感和惊喜感的结合。如果核心循环被彻底推翻,那么无论动作系统多么华丽,都会让老玩家感到疏离。

第二,资源与恢复机制是类银河恶魔城游戏的地基。一旦这个地基变成“豪赌机制”,失败的心理成本会指数级上升。

第三,学习曲线要有节奏。高峰和低谷、紧张与放松、挑战与喘息,这些要素的平衡,比单纯的“高难”更能支撑长线口碑。

更进一步,这次争议也提醒开发者:本地化与玩法并不是孤立的。当游戏的基础机制本身就加重了玩家的焦虑,翻译中的晦涩与风格化就会被放大成更严重的问题。

反之,如果机制足够顺畅,哪怕翻译有瑕疵,也未必会成为压倒性的负面因素。设计层面的“方向错配”,才是所有问题的放大器。

接下来值得观察的是,开发团队Team Cherry 会不会顺势做出调整。

如果他们能在未来的补丁里修正丝线治疗的中断惩罚,增加念珠串的易用性,降低早期首领的伤害值,或者给新手阶段增设更多的缓冲点,口碑未必不能回补。

毕竟,基础的动作表现、世界构建和美术氛围,《丝之歌》依然维持着极高的水准。真正卡住玩家的,是机制上的硬伤,而这些是可以被修复的。

对于整个行业而言,《丝之歌》的遭遇是一面镜子。它让我们看到,即便是被无数玩家视作神作的前作团队,也可能在续作里因为方向上的一两个关键选择,而让口碑从天堂跌落到地狱。

这不是因为开发者突然变差了,而是因为他们过于追求纯度,忽略了平衡。一款游戏能否真正“死得值得”,取决于它是否允许玩家在失败中继续学习,而不是在失败中彻底崩溃。

所以决定《丝之歌》最终位置的,不是它的剧情文本,也不是跳票带来的光环,而是它能否重新找回那条“允许错误、奖励成长”的黄金曲线。

如果这点能够被补救,那么玩家的热情依旧在;如果不能,那这部原本注定要延续传奇的作品,或许会成为一个关于“方向错配”的经典失败案例。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论