愿望单数量,能决定一款游戏的命运吗?2025年Steam愿望单趋势报告解读

在过去几年中,Steam愿望单逐渐从一个被忽视的功能,变成游戏开发者和发行商必须重视的关键指标。

在这个每天都有上百款新品上架的平台,愿望单成了一种稀缺资源的分配机制,也是一场游戏能否跑赢发售第一周的前哨战。

近日,游戏数据平台VGI发布了《2025年Steam愿望单趋势报告》,通过对近6000款游戏的数据分析,总结出愿望单的典型分布特征、销量预测价值、积累方式与类型差异。

这份报告不仅印证了愿望单的市场指导作用,也帮助开发者更清楚地理解该指标背后真实的市场逻辑。

·爆款效应下的愿望单结构

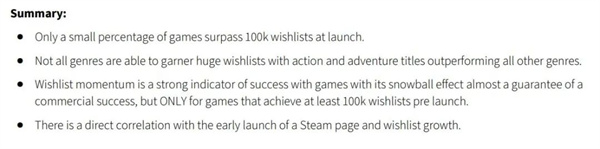

Steam平台上的愿望单数量呈现出极度倾斜的分布结构。

数据显示,在过去12个月上线的游戏中,只有极少数作品在发售时突破了百万愿望单。例如《黑神话:悟空》高居榜首,达到了惊人的430万,其次是《怪物猎人:荒野》《Hades II》《庄园领主》等,均突破200万。

然而这类“顶流”游戏毕竟只是极个别,大多数产品在发售前的愿望单数量都未能达到1万的门槛,甚至不少作品连1000都未能跨过。

这一现象凸显了Steam平台的现实:资源分配高度集中,真正能在发售前就聚拢关注度的游戏,往往具备IP光环、大厂背书、品类独特性或话题驱动等一系列加成因素。

对于普通团队而言,想要挤进愿望单排行榜,必须在内容设计、节奏安排和市场动作上具备极强的执行力。

更重要的是,愿望单的积累并不一定是自然流入的,它背后代表的是团队对曝光机制、社区运营和用户预期的精细掌控。

·不同类型游戏的愿望单表现差异显著

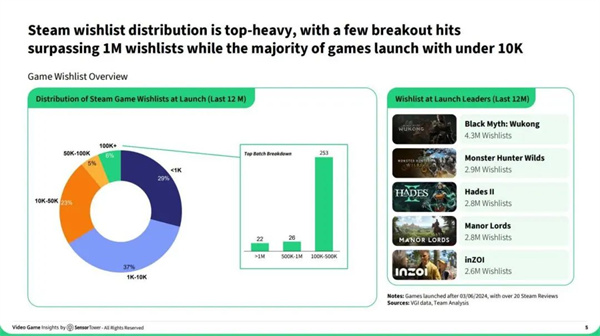

类型差异是报告中另一个被反复强调的重点。

不同类型的游戏在预热阶段获得用户关注的能力差异巨大,这种差异既源于玩家行为习惯,也受到营销模式和内容结构的影响。

从数据来看,动作、RPG、策略和冒险类作品在愿望单上的表现最为出色,哪怕是中位水平也能达到两万以上。

反观模拟、竞速、MMO、休闲等类型,整体预热能力偏弱,不少游戏即便制作精良,在发售前也未能积累起明显的用户兴趣。

这种现象背后的原因很清晰。以RPG和动作类为例,它们往往拥有更重的内容结构和更强的视听张力,适合通过视频、试玩等手段提前向玩家展示玩法深度与美术风格,从而激发愿望单的自然积累。

而模拟类或MMO类作品,核心卖点往往依赖后期运营、社群驱动或创作空间,这类内容在发售前很难通过单点宣传打动用户。因此它们更适合采用“上线后积累声量”的模式,而非完全押注预热期。

值得注意的是,MMO品类虽然整体中位数偏低,但其最高位数的游戏仍然具备极强的聚合能力。这说明大部分玩家的关注集中在极少数大作上,而不是平均分散,这也使得新晋MMO产品想要突围更加艰难。

·愿望单数量与销量表现之间的深度关联

VGI的核心发现之一,是愿望单与游戏首月销量之间存在高度相关性,尤其在愿望单数量达到一定规模后,这种预测力愈发明显。

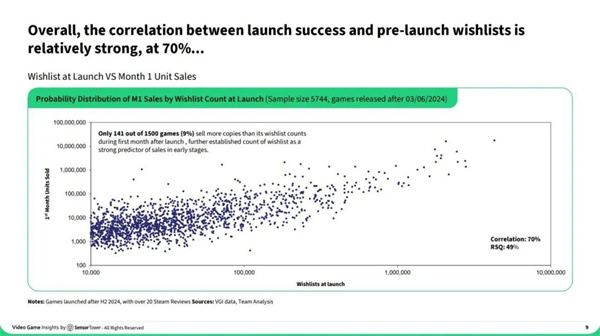

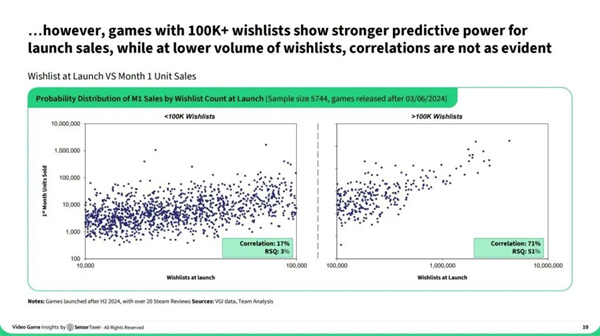

根据5744款游戏的统计结果,愿望单数量与首月销量之间的整体相关系数为0.70,拟合优度R²为0.49,属于较强相关。

其中,当愿望单突破10万时,预测能力进一步增强,相关系数上升至0.71,R²提升至0.51。而如果愿望单数量不足10万,这种相关性则几乎消失,下降到0.17(R²仅为0.03)。

更具说服力的数据来自极端分组比较。

在愿望单超过100万的头部产品中,绝大多数在发售首月即可实现超过10万份的销量,生命周期内大概率能突破百万级,甚至达到千万级销量。而愿望单低于1万的产品,哪怕正式发售后进行了大量推广,成功实现“逆袭”的比例也不超过9%。

换句话说,愿望单的数量不仅能预判首发表现,更是判断一款游戏是否“准备好了”的基础依据。

特别是对于中大型项目来说,如果在发售前三个月仍未突破1万愿望单,那基本可以判断其在曝光、用户认知、市场预期等方面仍存在严重短板。

·愿望单的增长节奏:从页面上线到内容铺陈

想要积累愿望单,仅有好内容远远不够,关键还在于“怎么推、什么时候推”。

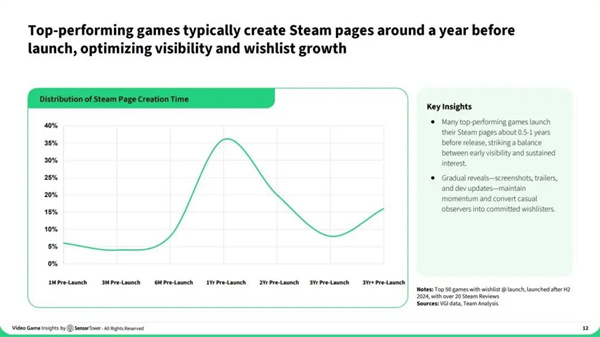

VGI报告指出,大多数表现优秀的游戏,都会在发售前6~12个月上线Steam页面,以便提前锁定感兴趣用户。

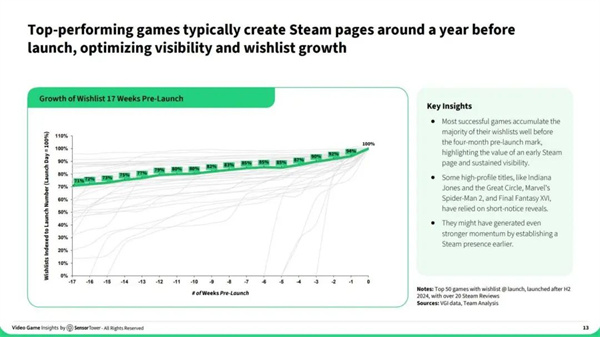

愿望单的积累节奏通常呈现“前置型”,也就是说,在距离发售还有4个月左右时,大多数游戏已经完成了愿望单增长的70%~80%。这意味着如果你在发售前三个月才开始发力,恐怕已经为时过晚。

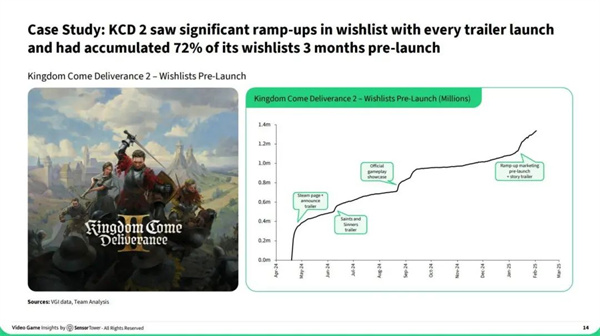

一款典型的案例是《Kingdom Come: Deliverance II》。

该游戏的Steam页面在一年前上线,并依靠数次关键内容更新带动愿望单增长:公布预告片、放出试玩内容、公开剧情PV、组织媒体试玩等多个环节都产生了明显的增长波峰。在发售前三个月,其愿望单已累计72%,并持续增长至超过百万。

这个案例说明,愿望单的积累是一项系统工程,必须建立在精心设计的曝光节奏上。

包括页面设计是否能第一眼打动玩家、每一轮宣传是否能带来实际转化、是否参加新品节等平台活动、是否有持续的开发者更新等,这些看似边角的工作,其实构成了愿望单积累的核心土壤。

·愿望单的价值与局限

尽管愿望单已经被证明具有极高的预测价值,但我们仍需认识到它的边界与局限。

首先,愿望单并不等于销量。很多用户只是将游戏加入愿望单以示“感兴趣”,但实际转化率可能远低于预期。

其次,愿望单无法反映社区活跃度,对于需要用户参与、内容共创的游戏品类而言,Discord用户数、开发日志互动量甚至可能更具参考价值。

此外,愿望单在全球市场中仍存在偏向性,当前的Steam用户结构仍以欧美为主,对于目标市场在东亚或东南亚的作品来说,愿望单数据可能会出现失真。

不过话说回来,在当今的游戏市场上,愿望单已经是开发者最早能掌握的用户反馈机制之一。它不仅影响Steam平台的算法推荐,还能左右媒体报道、投资人信心和KOL合作意愿。

在这个注意力即货币的年代,愿望单是开发者对抗不确定性的第一道防线。

从VGI的数据来看,愿望单确实正在成为影响游戏成功的“风向标”。但它不是一个简单的数字游戏,更不是上线前最后一刻的紧急指标。

相反,它是一场长达数月、乃至一年的节奏规划、内容铺陈与用户互动的结果。对于希望进入商业化轨道的独立开发者来说,愿望单是你需要用策略和诚意一起换来的“承诺信号”。

它不能保证你成功,但能帮你减少失败的意外。

如果你还没开始关注愿望单,现在就是时候。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论