从虚假广告素材到日耗百万,借潜力爆款游戏解读新赛道——打龙玩法

文/ET

2023年,我们曾经提及,基于广告素材而形成的游戏《箭箭剑》及《画符能手》上架TapTap平台后一度出圈形成讨论,也曾一度讲述虚假广告衍生形成游戏的可行性与空间。

从买量素材到游戏玩法的验证,潜力爆款接连出现

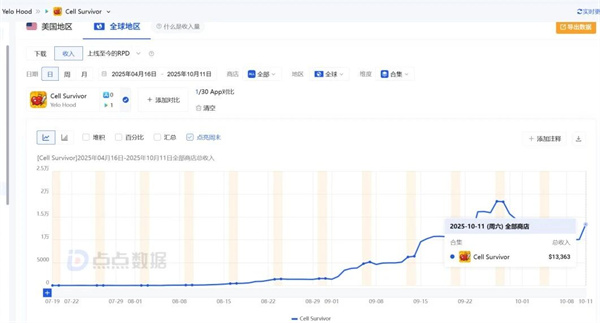

在今年上半年,《打了个龙》一度跃升微信小游戏人气榜及畅销榜头部位置。近期,《细胞保卫战》(英文名《Cell Survivor》)在海外表现亮眼,Google排名在中国香港、中国台湾、日本、韩国、新加坡等多个亚洲头部市场表现突出,而其国内小游戏版《看谁打得过》也在微信上创下日耗百万的佳绩。

国内方面,根据Dataeye ADX显示,《看谁能打过》在今年5月上架微信小游戏,在畅玩榜维持稳定位置,而《打了个龙》于今年3月初上线,早期最高排名一度位列微信小游戏畅玩榜第8。海外方面,根据点点数据显示,《细胞保卫战》当前双平台累计下载约342万,营收约为42万美金,近期下载规模略为下降。

投放策略分化:国内博眼球,海外重实机

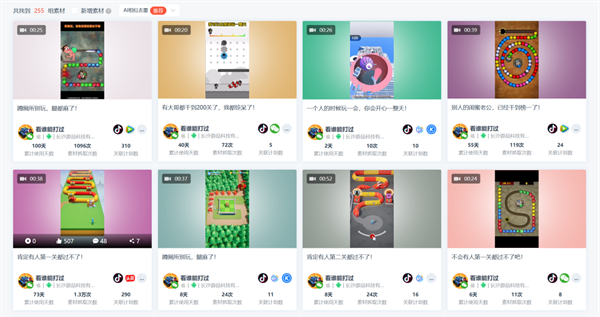

投放方面,《看谁打得过》和《细胞保卫战》虽属于不同发行方,但两款游戏都在近期出现不同程度的减投操作。不同的是,《看谁打的过》在6月初及7月底进行过2次素材大投,而海外版《细胞保卫战》采取稳中求进的投放方式。获量策略上,《看谁能打过》采用的是通过各类休闲游戏玩法吸引用户,而《细胞保卫战》则是近乎真实的游戏实机视频。获量上,《细胞保卫战》主要近30日斩获大规模流量。

《看谁能打过》投放趋势

《看谁能打过》初期投放素材

《细胞保卫战》投放趋势

《细胞保卫战》投放素材

打龙玩法溯源:一个爆款素材,如何催生一个游戏子品类?

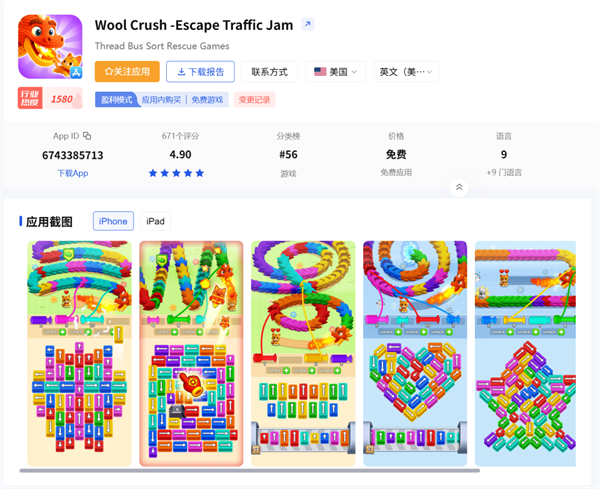

近数月内,基于海外广告素材形成的游戏《打了个龙》,原始素材为Tap4Fun旗下SLG游戏《Kingdom Guard:Tower Defense》。从2023年8月起,《Kingdom Guard:Tower Defense》围绕打龙已制作许多广告素材。而在国内方面,据不完全统计,目前小游戏已有包括如《最强小兵》《守夜防线》等大约近10款游戏围绕相关玩法进行制作。在海外,我们也发现有一款游戏将今年热门的毛线玩法与打龙进行相关结合。

海外将毛线消除+打龙进行结合的游戏

由海外博主录制的《Kingdom Guard:Tower Defense》广告视频

《Kingdom Guard:Tower Defense》最初采用相关素材的应用商店图信息

玩法内核:从「结果爽感」到「过程管理」的范式转移

从本源上,打龙类玩法其实更近似PC时代2004年射击消除游戏《祖玛》玩法。游戏开始时,关卡会在蜿蜒的槽位生成红、蓝、绿、黄四色球体形成一条连贯的蛇状,不断匀速前进至终点。玩家需控制石青蛙发射珠子,通过颜色匹配的方式将关卡内的珠子消除殆尽即可通关。原版的《祖玛》游戏玩法中,内核主要考究的是“管理”。

单次消除的球数越多,玩家可支配时间越多。

就近消除原则&关键节点消除机制并行。

玩家越无效分配,越容易失败。

在打龙类游戏中,游戏玩法的内核同样也是“管理”。除了游戏品类的区别外,概念上两者侧重点是大相径庭。

我们不妨将打龙类游戏中,将龙身每个关节视为《祖玛》的同颜色匹配密度;将玩家当前消除该关节所需的时间及单次伤害,视为对应颜色的球体。那么,与《祖玛》的游戏概念上,所形成的不同点在于:

爽感方向上,《祖玛》的爽感为结果向(如最终1-2步关键步骤实现大面积消除),打龙类游戏为过程向(通过延缓速率反馈)。

关卡与玩家关系上,打龙类游戏关卡与玩家同步成长;《祖玛》仅为关卡成长。

打龙游戏内,玩家实现节点消除过程,“提供消除的球”由玩家自行搭建,“球”生成所需的时间是动态;《祖玛》“提供消除的球”仅由系统提供,生成所需时间静态。

关卡自身关系上,《祖玛》连贯同色密度越高,越易消除。打龙类游戏中,密度越高,消除越难。

所以,无论是《打了个龙》,还是《细胞保卫战》,其实强调的是分配+管理。管理二字,对玩家呈现的是某个节点上,对谁分配,以及分配多少的二元问题。相似的游戏本质,则是《We Are Warriors》《DDDigger》《花园特工队》等游戏。打龙类游戏的兴起,一方面是近年热门产品迭代后,通过近似概念诞生的产物。另一方面,则是买量素材对用户的吸引力,背后所诞生的用户需求。

《细胞保卫战》如何用「层次感」构建竞争优势

《细胞保卫战》与《打了个龙》玩法接近,归类上均属于《祖玛》+肉鸽TD类游戏。在游戏中,玩家主要围绕“自身伤害速率的成长>关卡成长”的过程,围绕“管理”与“分配”实现趣味。从体验上来说,《细胞保卫战》会相较《打了个龙》体验更优。如果将两者简单总结,那么《细胞保卫战》与《打了个龙》综合表现更优的核心点,则是层次感。

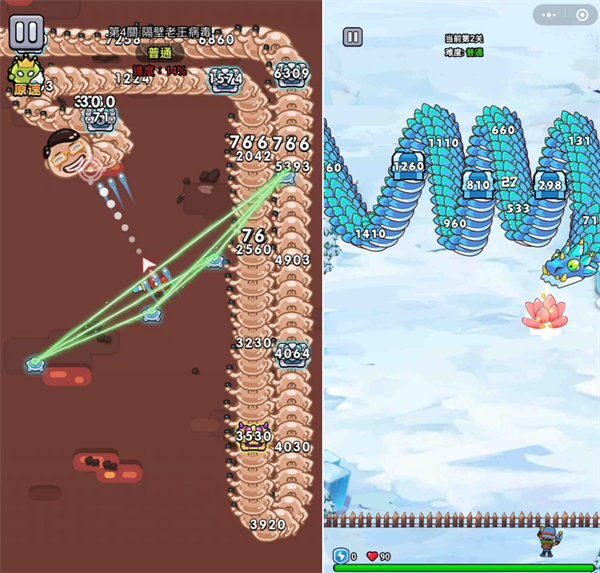

首先是可视化部分。《打了个龙》在伤害的可视化、辨识度上其实并没有《细胞保卫战》那么显著。如同我们前文所述,打龙类游戏的本质,是用户体验游戏的过程,围绕“管理”与“分配”实现趣味,两者形成闭环。我们看一下这两者之间的关系:

管理:接收信息后,左右决策

分配:进行决策后,接收二次信息

换句话说,玩家接收信息效率越高,决策越准、越快。从这一方面来看,《打了个龙》在玩家接收信息侧,并没有《细胞保卫战》那么好。在《细胞保卫战》中,关卡数值与用户造成的伤害值,拥有较强的字体大小辨别。同时,字体会根据单关卡进度的不同,实现动态显示,这点会在《看谁打得过》内显著呈现。

从字体大小来看,无论是《看谁能通关》,还是《细胞保卫战》都会拥有3种或以上字体大小便于玩家区分

接着是快速决策。在《细胞保卫战》内,玩家获得技能达到快速选择的效果。技能的显示上同样也是差异。可以看到,在技能界面内,《细胞保卫战》内玩家可通过技能外观、技能名称进行快速选择,小字部分无需完全解读。在小游戏版本上,《看谁能通关》甚至技能描述与技能名称拥有显著的字体区分。

同时,《细胞保卫战》设计了品质提示,该作用不仅用于方便玩家对技能品质的判断,也便于对玩家后续决策形成一定的误导。比如,玩家在局内对AOE技能成长、类型选择足够,怪物关卡数值递进需要补充DPS伤害,“根据技能品质选择”则忽略了当前自身实际所需的伤害类型,最终通关失败。

技能池博弈:在「策略深度」与「爽感直给」之间

在《细胞保卫战》内,游戏感受到的反馈及压力较为显著。若拿肉鸽TD类游戏进行类比,《细胞保卫战》属于《向僵尸开炮》类风格,而《打了个龙》则是偏向《妖怪金手指》类型。

首先是数值侧,《细胞保卫战》对玩家成长上采用“固定获取间隔,关卡数值增幅拉开获取速率”的方式,而《打了个龙》采用的是“关卡数值平稳增长,获取分布间隔拉开获取速率”的设计方式。在玩家数值达成通关最低所需的阈值时,《打了个龙》获取技能效率更高,《细胞保卫战》获取效率更低。

然后是技能池。《细胞保卫战》在技能池上,其实相对较少提供直接增幅技能伤害的直观性数值成长,而《打了个龙》会偏向提供数值成长。同时,可以看到《打了个龙》的技能数值增幅跨度较高,在关卡增幅难度比《细胞保卫战》弱的情况下,难度会比《细胞保卫战》更简单。由于关卡数值递增曲线较弱,单技能数值伤害增幅提供高,《打了个龙》则形成强烈的放置属性,“管理”及“分配”的游戏核心趣味空间受到了压榨。当玩家在游戏早期便让玩家体现到强烈的放置感时,游戏玩法吸引力则会大打折扣。

技能设构筑计上,《细胞保卫战》与《打了个龙》采用相同的方式:

局外技能养成解锁高级词条,养成低的技能在游戏局内仅提供基础且直观的数值向增益。

若仅看单技能,整个局内技能池由“技能基础伤害”“技能二级伤害”“技能延展机制”三种内容组成,每轮根据“局内随机条件品质”“局外技能解锁进度”“累计获取随机数量”,最终共同决定该技能在该次游戏对局伤害规模。

游戏仅在前期具备“单次技能输出/单段伤害即可消灭怪物”,所有对局最终仅可通过多段伤害叠加消灭怪物,形成割草感。

两款游戏内,玩家均不可通过暂停等方式,了解当前获取的技能累积进度,实现玩家“去计算化”。但是,《细胞保卫战》对于每个技能的基础技能池划分更为细致,除了直观的数量增加、伤害增加、减CD外,还包含弹道速度、穿透、暴击伤害、暴击率。结合怪物数值递增幅度,玩家在BD技能的过程,《细胞保卫战》对数值递进的显著,最终导致以下区别:

难度性:《细胞保卫战》在选择上具有强策略性,《打了个龙》具有强爽感性。

容错性:《细胞保卫战》对技能成长到伤害转化拥有较高要求,《打了个龙》可具有无效投入空间。

交互性:《打了个龙》内,玩家获取技能难度较低,玩家无需手动操作瞄准宝箱打伤害,《细胞保卫战》内,玩家需要瞄准打宝箱,否则呈现“自身成长速度<怪物成长速度”现象,最终通关失败。

这种无效投入,在数值增幅越显著的情况下,对玩家的负影响越显著,从而呈现策略性

三种技能池内容,配合三种条件,使得局外养成具有必要性的同时,打破“高品质技能伤害更强”的单一直观性

怪物生成同样具有机制差异。《细胞保卫战》与《打了个龙》在怪物生成机制上,拥有显著不同。《打了个龙》会偏向《祖玛》的关卡生成形式,即玩家进入游戏后,龙身会加速一段时间后,才保持匀速;而《细胞保卫战》则是每间隔一定时间,龙身2-3秒加速。《打了个龙》降低玩家的等待效率,而《细胞保卫战》会更易让玩家错过最佳分配伤害时机。

游戏难度设计,决定养成及商业化走向差异

游戏数值规模的搭建差异伴随形成难度差异,最终导致两者的商业化设计并不相同。

《打了个龙》的养成及商业化上,更多类似于《弹壳特攻队》类游戏,商业化定调偏向“付费降维”的形式。框架包含活动、新手嘉年华、签到、战令通行证、挂机奖励等常见的商业化架构。相对不同的是,所有原本在IAP游戏通过付费获取的部分,被替换为广告token,玩家每次观看广告后会获得一定的token,玩家想获取心仪的礼包需要通过token进行二次转换。这种商业化设计,若对比IAP类游戏,可视为“用0.1折的思维做游戏”。

至于《细胞保卫战》则属于IAP类型游戏。在养成上,《细胞保卫战》则是采用近似《卡皮巴拉》的设计形式,玩家随着解锁金币副本后,通过养成天赋树提升基础伤害规模,降低通关难度。至于商业化方面,《细胞保卫战》则是围绕高品质技能获取养成进行IAP,并无其他周边养成系统,日常商业化则根据玩家每天在线时长奖励宝箱。整体定调上,主要围绕用户对游戏的认可度实现。

赛道启示:爆款迭代源于核心玩法的「性质提炼」与「机制升维」

无论是休闲类游戏,还是中重度游戏,游戏热门迭代的方式,其实仍然还是取自爆款游戏的内核性质提炼而成。形成下一个类型的爆款,往往需要摆脱原始游戏品类下实行。但同时,由于市场同质化的速率日趋提升,新的潜力游戏往往也都是基于提炼原始游戏的性质后,加入原始爆款游戏中所不具备的机制,并且玩家在体验2.0机制过程中显著感受到机制的有效性。而同类产品的差异化感官,同样依然具有市场空间,若同类游戏众多之下,则需要将差异化不断深入进行细分,才得以维持竞争力。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论