上线一年,下载暴增至2200万:这款“仓库拍卖”游戏藏了什么后发秘诀?

文/ET

近期的海外游戏市场中,除了当下热门品类之外,经典的模拟经营类大亨玩法游戏同样不遑多让。

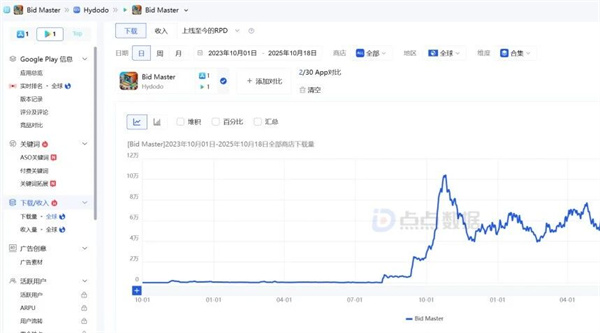

上线一年逆势增长:2200万下载背后的“长跑”耐力

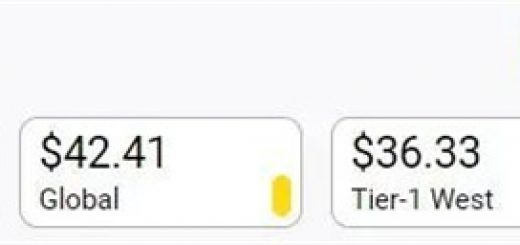

根据点点数据显示,《Bid Master》自2023年7月首次上架,自2024年10月起每月下载过百万,并在最近1个月实现下载量新高,累计下载达2200万。下载构成上,《Bid Master》约500万下载来自App Store,其余用户来自Google Play。至于流水方面,《Bid Master》累计斩获400万美金。

投放方面,根据Dataeye ADX显示,《Bid Master》近180日的素材有所减少,但新增素材大多维持7日1迭代的形式。换句话说,《Bid Master》在投放上虽然看似逐步减弱,但实际上更着重素材的吸量效果,并进行有效替换。

在近30日的投放上,《Bid Master》大多数素材均基于游戏自身玩法之下的二创吸量视频,素材内容上,《Bid Master》整体上进行了以下类型制作:

真人剧场类:获得财富后淘宝、类似汽车清洗后的“蜕皮恢复商品价值”等。

游戏结合:豪掷竞拍后,竞拍商品价值反转再反转。

竞猜类游戏结合:竞拍过程,每次出价时商品逐步揭开幕布,形成反转。

海底捕捞:根据打捞物品进行竞价,并只有最后商品具有超高价值,达到“开盲盒”效果。

初期的由简入深:围绕“估价盲盒”,构建深度博弈闭环

《Bid Master》游戏玩法属于大亨类游戏玩法,游戏以90年代起源的美国仓库竞拍作为题材,玩家与NPC或其他玩家,对仓库内所有物品进行拍卖竞标,最后竞标胜利者对物品进行真实价格还原后出售,最终获取金钱。玩家通过不断积累财富的方式,最终竞争成为世界大亨。玩家在成为世界大亨过程中,《Bid Master》会在游戏内体现显著的博弈与运营策略。

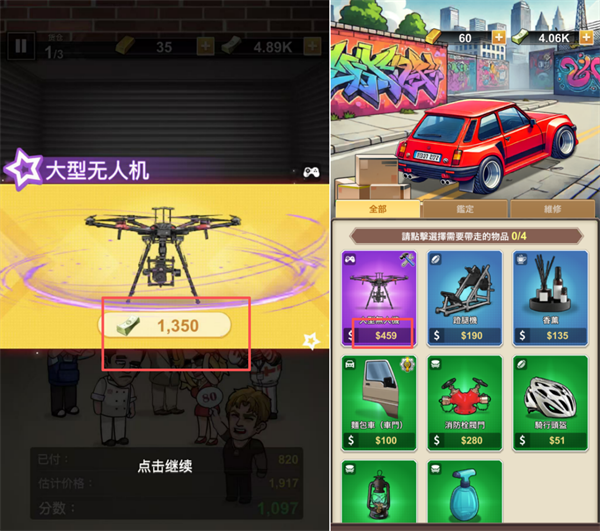

《Bid Master》的核心玩法围绕“出价”——“赢取竞拍”——“竞拍品挂牌卖出”的基本逻辑展开。由于仓库竞拍自身属性具有盲盒性质,《Bid Master》在竞拍过程侧展示拍卖性质的盲盒属性:

竞拍前,玩家拥有6秒估值,但并非所有商品均可估值。

6秒估值期间,商品净值越高,占据6秒内估值时间越长。

因此,在《Bid Master》的首个拍卖设计差异在于价值构成,也就是捆绑式拍卖机制。捆绑式付费很好理解,通常在现实世界的商品交易中,“套餐价<套餐内所有商品单价之和”的逻辑,捆绑式拍卖的逻辑接近。捆绑式销售在这个过程,套餐内商品单价是明朗的。然而,捆绑式竞拍中,多个商品的价格处于不明朗状态时,其他低价商品会形成边际成本,具有较高的上浮空间,最终无法通过对比效果,提升价格估算难度。

其次,《Bid Master》的竞拍商品,商品价值与传统拍卖的区别。传统拍卖行竞拍,本质遵循稀有性、时间价值、真伪度、流通程度等维度进行定价。在真实世界中,拍卖行往往会具有鉴定师鉴定稀有品的真伪程度,因此所有竞拍品都具有价值提升区间。然而,仓库拍卖领域中,商品往往不具有高稀有性、高时间价值。同时,由于参与门槛较低,看起来具有时间价值的商品的真伪度,也会比拍卖行风险更高。换句话说:仓库拍卖缺乏鉴定师,赝品的存在概率高,参与者无法直观通过商品品质、年份,决定商品的真实价值。玩家竞拍背后的用户行为,本质围绕“博弈小概率”及“博弈大概率”之间的二元决策。

最后,则是玩家的可支配资源。在《Bid Master》内,玩家竞拍需要对2~3个仓库竞拍,玩家可以选择3个仓库均参与竞拍,也可以有的放矢针对某个仓库竞拍。但是,仓库竞拍本质是玩家对竞拍仓库内的商品内容并不明晰。高价值商品既可能离散分布在3个仓库,也可能集中某个仓库,甚至也可能只有个别高净值商品出现个别仓库。

估价、正确估价、错误估价让玩家每次都变得更加谨慎、策略性

全面且复杂的游戏上瘾性搭建

《Bid Master》的由浅入深,既降低了入门门槛,又增加了策略深度。而游戏的上瘾性,也是基于初始层级分布下,进行多元搭建。在《Bid Master》内,首先玩家可以显著感受到,玩家持有的资源并不耐用。这是由于在《Bid Master》内,商品拥有以下机制:

高消耗、高投入——饥饿营销

成功竞拍的商品,需要进行价值——价格转换。

关卡付出——理想投入与真实投入

提升边际成本、营造损失、付出门槛,三重作用共同缔造取舍性

扩大边际付出为起点

《Bid Master》每2分钟恢复1点体力,每次闯关体验核心玩法需10体力,玩家体力上限60点。整体上,围绕“高消耗+快回复”作为游戏内容的起点,基于游戏机制的趣味度,对游戏内容实现变相的饥饿营销。

价值恢复成为追逐锚点

其次是价值恢复。《Bid Master》在竞拍品设计上,引入“理想价格”与“真实价格”概念,并提供玩家转化、取舍的选择渠道。玩家竞拍成功后,会显示该仓库的逐件商品价格,但是这个价格属于“理想价格”;玩家在挑选阶段及搬运回仓库后,所看到的商品价格,才是“真实价格”。

《Bid Master》在竞拍商品分为种类与状态两类目。种类划定了商品归类,以及后续可应用场景,与模拟经营玩法实现挂钩;而状态分为部件、收藏、鉴定、维修4种,状态决定商品售出的理想价格。玩家若想将高价值商品,实现“真实价格=理想价格”,则需要花费游戏内的钞票,进行鉴定、维修等环节。《Bid Master》无论是鉴定,还是维修,商品拥有较高的“恢复价值失败”概率。玩家失败次数越多,付出成本越高。但对应地,高价值商品的“理想价值”,往往为“真实价值”的3倍。

二次放大边际效应

《Bid Master》的边际效应,不仅体现在边际收益侧,还有边际收益上。

竞拍过程中,竞拍品对玩家属于“理想成本”属性;竞拍品被玩家拍下并成功恢复后,对玩家则属于“理想价格”属性。为了便于理解,可将竞拍品简单理解为宝可梦游戏内,野生状态下的宝可梦实力,与被玩家捕获后的宝可梦初始实力。单关卡分布上,每个关卡拥有2~3个仓库竞拍,单仓库竞拍品最低数十钞票,高则可达一两千钞票,前一轮仓库出现过的部分竞拍品可以在下一轮继续出现。也就是说,玩家在闯关的难度具有较高的上浮空间。

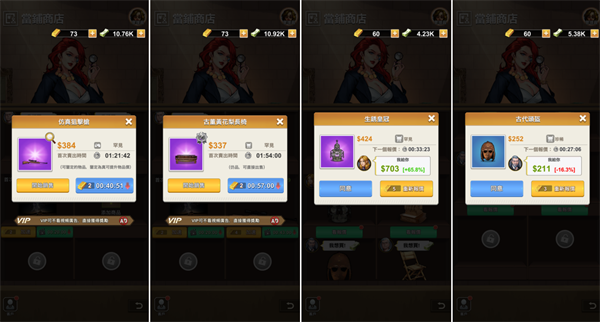

但是,鉴定、维修及拍卖累计付出时间、仓储空间取舍、投入博弈,三者形成边际成本。类比宝可梦养成,玩家实现提升需要达成“最高收益>最高难度”,最高难度由玩家可支配资金规模决定,最高收益由商品价值与边际成本共同决定。同时,玩家从高价值商品,转换为玩家的虚拟货币资源,需要将商品挂牌拍卖。玩家挂牌商品等待时长与商品品质挂钩,且每次购买的NPC拥有幅度较大的浮动报价。

仓库竞拍属性上,玩家面临“竞拍品价格落差较为平均”及“竞拍品价格较大”两种类型。《Bid Master》设置了运输机制:玩家竞拍下来的所有商品,仅可获得自身载具容量的商品,其余商品则被直接卖出,运回的仓库也同样具有容量上限。意味着,玩家需基于“时间成本”+“空间成本”双重边际成本投入,对资源获取速率进行取舍。

营造“必要性付出”及“重复付出”

在《Bid Master》内,玩家只有完全将该关卡内的商品竞拍获取,才可以解锁获悉该关卡出现商品内容,且未竞拍成功的商品无法知悉价格,从而实现上手难度低、精通难度高的游戏性。《Bid Master》单关卡可能出现的商品种类繁多,因而设计了一明一暗的双机制。

明机制:玩家将通关目标的商品全数成功竞拍,视为游戏通关。

暗机制:玩家只有处于通关状态,才会更高概率遭遇更高净值商品。

明机制的存在,让玩家在竞拍的过程,存在“必经亏损”的场景及可能;而暗机制的存在,则大幅度提升玩家对单一关卡重复挑战的次数。关卡出现高净值商品的不明朗及大幅度,让玩家资金充分度具有较高的要求。玩家若单次错失,则浪费体力,降低资源转化效率;而多次参与,让玩家资金处于频繁的转换,通过频次提高了玩家处于亏损正态分布的概率。

完成关卡及未完成关卡状态

完成关卡及未完成关卡状态

通过这样的系列设计方式,《Bid Master》实现核心玩法侧资源回收的完整闭环。由于竞拍后奖励、轮盘、成就、任务、支线系统等多种初始提供资金场景,玩家在早期形成了“误以为自身决策达成雪球效应”的错误感知,但连续的胜利与最后交易的浮动价格提供了玩家“甜头”,最终实现非付费——IAA玩家——IAP玩家的转化链路。

每挑战下一个关卡,也需要钞票解锁,通过商品价格流损、关卡解锁,形成了初期钞票的大量消耗

多元并行的游戏子玩法

《Bid Master》的游戏子玩法十分多元,通过账号等级循序渐进的方式向玩家解锁,提升游戏整体趣味空间。

在初期,《Bid Master》若连续消耗体力进行竞拍后,则会出现特殊关卡。玩家首次进入特殊关卡进行竞拍,则基本会因为资金不足,最终竞拍失败。其设计的核心目的,是形成二次锚点,利用单次高价值竞拍,刺激玩家资金提升驱动,从而尝试“以小博大”。

游戏内,每个章节都会拥有对应的特殊关卡,不同关卡的竞拍品不同。当玩家首次参与过特殊关卡之后,再次参与特殊关卡则需要金条进入。此时,金条则视为一二级虚拟货币之间的转换。

玩家每次竞拍,都会伴随账号经验提升,开放模拟经营建筑。每个模拟经营建筑解锁需要金币及金条。在定位上,钞票的二次消耗主要作用于玩法侧的游戏内容解锁,而金条的消耗则是权益向,或单玩法的可玩规模实现消耗。玩家通过玩法解锁,进一步扩大钞票的消耗,权益性内容作为玩家提升钞票的获取规模,形成二次转换。

本质上,《Bid Master》属于大亨类模拟经营游戏,多元经营是游戏品类的核心。多元经营的体现,则是营收方式的多元化。在《Bid Master》的模拟经营玩法内,设计了博彩、收租、门票、股票、淘宝、挖矿、废物回收、汽车拼装、探险等9~11个营收场景,营收场景对应风险投资、实业、收藏等多元且不同风险级别的资源营收模式。这些玩法及营收模式既完整地填充了资源投产的类型、形式,同时核心玩法的流畅性设计,驱动了玩家对众多子玩法的体验、时间投入。

单玩法设计上,这些子玩法的难度与玩家的真实世界具有较高的应景度,通过合适的难度提升玩家对这些玩法的印象力。比如玩家在首日股市交易内可能见到的探底价格,在次日或第三日甚至可能出现继续探底现象。同样,上升现象时,也可能连续持续走高;比如收租侧,玩家投入数千资金,但需要玩家通过IAA招募租客,每轮租客提供的钞票又十分少量。

受自身限制的商业化设计

在《Bid Master》的玩法上可以看到,游戏玩法整体自身具有交互链路短、理解简单、多元并行、单环节决策选项少的特点。玩家对游戏进行时间投入的多少,取决于同时体验玩法的数量,以及每个玩法完整链路的周期。由于资源转换链路时间较长,意味着玩家对资源进行二次投入的频率降低,数值验证、数值流失幅度都会比IAP类型游戏低,核心玩法的设计决定了玩法自身难以形成以IAP营收为主的其中一大原因。

从IAA埋点次数不难看出,《Bid Master》单日最高可点击广告规模会比《史莱姆大作战》还高出一截

其次是资源流失侧。《Bid Master》的资源流失、回收,通过子玩法及多元游戏权益,拉起一级虚拟货币的投入、使用。但从时间配比上,活跃玩家的90%时间精力投入,在基础资源的雪球效应侧,且子玩法对于一级虚拟资源的投入与收益并不对等,形成了IAA游戏自身的定调的第二大原因。

一级虚拟货币的不耐用,对比玩家通过IAP付费收益相比,凸显了IAP性价比较低的设计

第三个原因,是IAP付费价值问题。由于《Bid Master》围绕丰富多元的并行玩法为核心,因而玩法提供玩家的学习深度、试错深度层面具有欠缺性。虽然《Bid Master》设计了与中度游戏相同的IAP形式架构,但核心的一级虚拟货币投产价值、核心付费点——角色的养成收益低下,限制了IAP商业化的延展性。同样,虽然大量的IAA埋点看似形成了免广告为核心的IAP营收价值,但游戏自身的慢节奏、慢成长驱动、慢成就感反馈三重因素,让玩家从IAA到IAP的转化率较低。

核心高净值IAP礼包,提供用户的付费收益过低,拉低了用户付费意愿

厂商进化:从《脑洞大师》到《Bid Master》的赛道跃迁

从玩法吸引力上,《Bid Master》毫无疑问属于精品类游戏。据了解,《Bid Master》的游戏厂商为深圳脑力科技,其背后法人为风眼科技法人兼董事陈文康。风眼科技是一家专注于超休闲赛道的游戏公司,受行业熟知的,是风眼科技在解谜类超休闲游戏及填色类超休游戏的成绩。

2020年,风眼科技上架的解谜类游戏《Brain Out》(中文名《脑洞大师》)仅历时1年实现累计过亿次下载,至今累计斩获3.48亿下载。《Color by Number ®: No.Draw》(中文名《数字填色书》)自2017年底上架,至今斩获近8000万次下载。

同时,风眼科技还包含探索模拟经营及二合品类。模拟经营品类上,2022年8月首次上架海上游轮题材的《My Cruise》至今斩获近2400万次双端下载,风眼科技某种程度上已实现从超休闲厂商到休闲厂商的初步进化。

小结:《Bid Master》从资源侧概念设计,到资源回收设计,以及后续玩法与核心玩法的承接关系,每个环节都颇具巧思。游戏为玩家提供丰富多元玩法的同时,并没有对玩家形成较高的理解负担,核心玩法与子玩法的差异化设计、资源获取差异,让玩家得以实现内容方向的循环、并行。从产品自身潜力侧,具有不俗的IAP拓展空间。

然而,IAA埋点过度、深度向玩法欠缺、付费价值表现度不足,制约了游戏IAP向的深度发展。从市场发展来看,IAA类游戏IAP化依旧会成为产品比例逐步提升的趋势。但是,IAA类产品转向IAP的探索,一方面需要让渡IAA部分收益,另一部分涉及多元、深度的玩法及配套营收、资源支出的有效设计,并非单纯“套框架”。这类游戏进入IAP阶段后,高价值用户的支出规模通常难以媲美近乎纯IAP的游戏。重IAP类游戏围绕“省时间”“边际价值”形成的配套付费并不适用于IAA转型IAP类游戏,如何在商业化设计中寻求正确的平衡点,会是当前这些具有IAP化的IAA精品游戏的探索点。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论