花1000万开发Steam游戏是个什么体验?一个小型独立工作室的非典型生存实录

7月30日,由罗斯基联合Denuvo共同主办的 “Steam游戏研发发行经验分享” 线下沙龙在上海举办,这是罗斯基第三年组织Steam游戏研发发行的经验分享交流活动。我们希望通过嘉宾的分享交流帮助更多开发者了解和认识Steam生态,并找到属于自己的产品赛道。

在活动上,Morocc Game负责人黑袍带来《花1000万开发steam游戏:我们这些年走过的弯路》的分享。Morocc Game是一个已开发超两年、在研项目总预算超过千万的小型独立工作室,团队原本从事商业手游开发,首次转战Steam平台,目标开发一款SOC类型的联机买断制游戏。嘉宾基于自身经历总结了立项、预算规划、玩法聚焦、团队管理、市场判断等多个维度的经验教训,强调“务实”“聚焦”“合理取舍”对于资源有限的小团队而言是生存关键。(注:产品明年上线)

部分分享内容整理:

我们是一家小型的独立游戏工作室,正在开发一款SOC类型的游戏,目前已经开发了两年多。这次的分享主要是我们在开发过程中遇到的一些问题,也有来自其他兄弟团队的信息,我们做了一些整合,并添加了自己的观点,希望能给其他独立开发者提供参考。

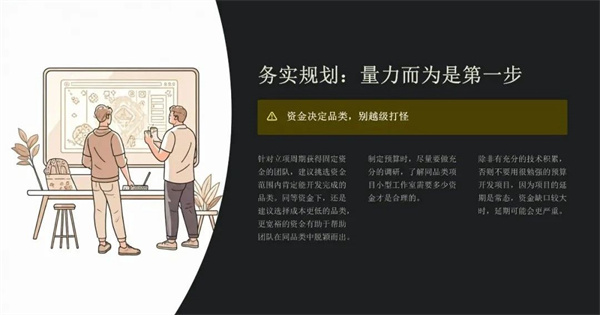

一、立项第一课:资源有限,别 “越级打怪”

我们是在立项周期内就获得了一笔固定资金,因此整个项目从一开始就有一个明确的预算边界。在正式开始之前,我们就必须根据现有资金去规划整个项目的体量和方向。不同团队的情况可能不同,有的团队可能资金比较充足,但对于我们这种资源有限的小型团队来说,量力而行是第一步。

我们用一个比喻来说明这个问题:资金就像游戏中的血包,而团队的能力就是游戏角色的能力。在游戏中你不会拿着有限的血包去挑战高级地图,同样地,开发者也不应该越级打怪。选择品类时,即便面对两个同样有市场潜力的方向,也建议优先考虑成本更低的那一个。更宽裕的资金空间,能帮助团队在同品类的竞争中获得优势。

二、用户与市场:平庸比瑕疵更致命

我们在项目初期就建议做足预算调研,特别是一些相对复杂的品类更容易出现低估成本的问题,这是我们自己踩过的坑。在资金受限时,不要试图在缺乏足够积累的情况下挑战一个技术门槛较高的方向,风险极高。

在立项阶段还要考虑一个问题:你将来是要面对玩家和发行商的。早期的测试用户也好,后期的发行商也好,他们不会因为你“有困难”就愿意接受你的短板。不能指望用“我们没钱”“我们时间不够”这种理由去解释产品的缺陷。

发行商只会看你的产品值不值得签,而不会考虑你为此付出了多少。同样的,玩家的容忍度也在下降。以前“卖惨”或许还能获得一点同情,但现在很多用户会直接说:“你没钱可以不做游戏。”

我们第一次做Steam产品,之前一直做的是商业手游。在TapTap等平台上我们也和用户有过很多互动。我们发现,现在的用户可以容忍游戏有一些不完美之处,但绝对不会接受平庸。如果你的游戏没有一点特色,即使内容再完整,也不会引起用户兴趣。

相反,有个性、有想法但略有瑕疵的产品更有机会被玩家宽容对待。这种环境已经不再适合“没钱、没准备”的团队草率上线。

三、产品开发:从视角调整到品质升级的取舍

关于产品本身,我们最初为了节省成本采用了顶视角的设计,鼠标控制方向,键盘控制移动。但很快我们发现,这个设计限制了很多玩法的实现空间,包括场景、战斗和整体交互。

中期我们做了折中方案,仍然是顶视角的前提下,我们把镜头放的更平,但效果并不理想,这个折中模式继承了2种视角更多的缺点。最后我们选择了彻底改成全视角,这意味着原有的场景要全部推翻重做,配套玩法和战斗系统也要做大幅调整。还好我们在底层设计上预留了全视角的兼容性,战斗部分没有花太多成本。

除了场景和玩法,我们还对美术和UI工艺做了全面升级。一方面是因为我们自己喜欢SOC这个品类,很多团队成员都是泰拉瑞亚和英灵神殿的玩家;另一方面也因为这两年SOC品类竞争加剧,许多大厂也在入局,整体品质在迅速提高。我们必须提升自身的完成度,才能维持竞争力。

四、预算管理:70% 刚性支出 + 30% 机动资金的平衡术

从回报上来说,我们做了财务模型的推算,Steam买断制游戏的回报并不一定高于商业手游。尤其是爆款概率本就不高,而即便成功上线,DLC的回报率也远不如商业手游的长线投放带来的收益稳定。因此,我们更强调预算管理。我们建议把70%的预算用于刚性开发支出,即在这部分预算内必须把完整游戏做出来。剩下30%作为机动资金,用于应对延期、应对用户测试后的调整,或是应对赛道变化带来的额外成本。

预算控制不能过松,导致早期资源浪费严重,资金消耗速度会远超开发者的预期。但也不能太紧,太紧会让开发团队在生产力遇到瓶颈时无力调整,甚至拖慢整体进度。理想状态是前期偏紧,留出空间给后期关键阶段的投入。

五、聚焦核心:小团队的 “80 分核心 + 60 分辅助” 法则

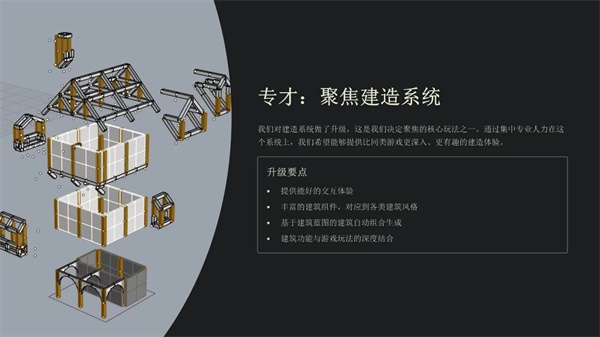

我们认为小团队在资源有限的情况下,更应该将重点资源聚焦在核心体验上。所有系统都做到70分,不如核心玩法做到80分,其他非核心内容能及格就行。我们曾经设计了一个比较复杂的魂类战斗系统,但做完第一个版本后发现投入过大、周期过长,反馈也不理想,就果断砍掉了。我们选择把资源投入到我们认为更有竞争力的系统上,比如建造系统。

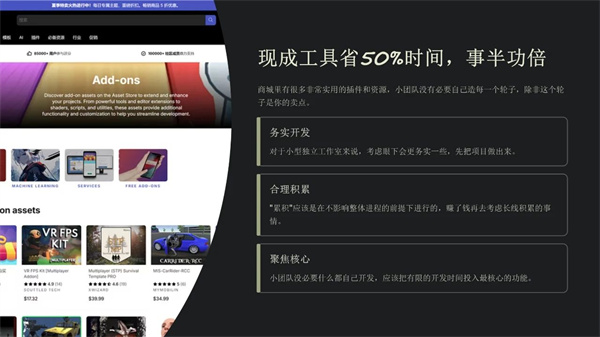

六、应对赛道突变:《幻兽帕鲁》带来的策略调整

起初我们想做MMO式的官网模式,最后放弃了,回归基础的联机结构,我们希望把有限的开发产能投入到更重要的系统上。官网模式未来可能通过大版本更新再上线。这种聚焦思路同样适用于工具开发。我们在最初的小半年花了不少时间开发各类工具,后来我们改变了策略,从Untiy商城选择成熟插件,便能满足绝大部分需求,至此,我们果断停止了非必要的工具自研。对独立团队来说,自己造每一个“轮子”并无意义,除非这个“轮子”本身是你的卖点。

我们还经历了赛道突变的冲击。我们原本参考《网络创世纪》,计划做一套复杂的NPC系统,并将其与技能系统、建造系统深度绑定。但在《幻兽帕鲁》上线后我们迅速调整方向,砍掉了这部分复杂规划,只保留最基础的NPC功能,因为在这一维度上我们没有能力比头部产品做的更好。

七、用户验证:CE调研的必要性

我们曾在做商业手游时用过素材测试等方法来评估玩法和画面吸量能力,目前在Steam项目上还没有实践这套方法。但我们非常推荐所有团队做CE用户调研,这在开发早期就可以开始,不仅可以验证用户对品类的接受度,也可以在版本测试中发现更值得投入资源的玩法维度。我们在开发一款武侠产品时就进行过这样的调研,组织玩家现场试玩、填写问卷,并由策划人员全程观察记录,非常有效。

八、团队管理:专才与通才的平衡,以及 “兄弟情” 之外的规则

团队构建方面,我们也有体会。独立游戏需要多面手,但不能全是“通才”。如果每个人什么都会一点,但没有专长,那可能在关键玩法维度上难以突破。我们现在的做法是保留几个专才,例如建造系统,我们请来土木工程背景的同学,他们不仅能做出更具风格的建筑蓝图,还能和我们一起去拓展建造玩法的深度,让用户像在英灵神殿那样做出有辨识度的建筑。

家庭式管理模式是很多独立小团队常用的模式,团队很多人是老同事或朋友,但家庭式管理也会带来一些诸如进度拖延的问题。不能因为“大家是兄弟”就不好意思沟通。明确职责、明确时间节点非常重要。必要时需要调整人员分工,甚至做出人员优化的决策。

九、不同阶段的困境与生存策略

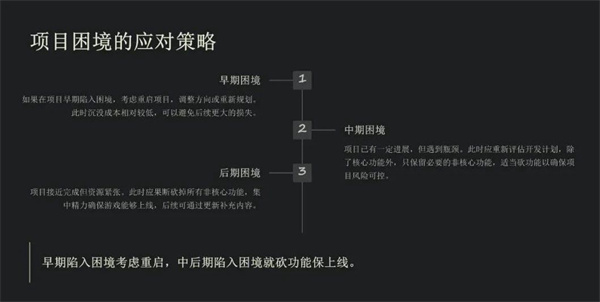

回顾整个开发过程,我们可以将困难分为三个阶段。早期的困境,一般资金消耗只有20%~30%,如果核心玩法不理想,还可以选择重启。中期的困境,一般资金已释放超过40%,很难再推倒重来,此时要砍掉非核心功能,保证主功能完善。后期基本没有选择,只能用最小的成本完成核心功能并上线。我们现在的策略是,把最核心的玩法先打磨好上线,后续再慢慢补内容。

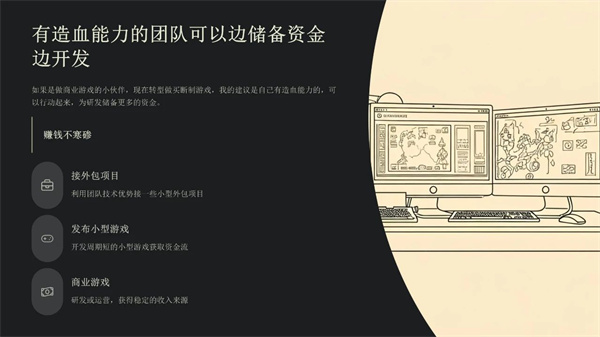

十、独立团队的 “造血”:外包与现金流补充

我们经历了开发计划调整和延期,项目花费最终会超过千万,不过超支不算太大。我们之所以还能维持正常开发,是因为团队找到了自己“造血”的途径,没有完全依赖这笔资金。我们建议所有独立团队都要考虑造血路径,不占用主力开发资源的前提下,尝试一些可以带来现金流的事情,比如接外包、发小体量的产品、运营旧项目等。

十一、AI工具:独立开发者的 “降本增效” 利器

我们认为AI是独立开发者的成本救星。AI能帮助非程序岗自己做出玩法原型,不再依赖程序支持,大大提高了新玩法探索的效率。AI工具能显著降低成本,提升制作效率,我们建议独立开发者尽早拥抱这些技术。

结语:坚持可贵,取舍更关键

坚持很重要,但合理的取舍才是关键。最后,要感谢那些在我们最困难时给我们泼冷水的朋友,他们的提醒让我们保持清醒。这个市场比任何人描述的都要残酷,无论是手游还是Steam。我们在开发中确实走了一些弯路,但目前仍对项目充满信心。预计今年会开启第一轮测试,明年正式上线。感谢大家的支持。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论