当国内还在跟风毛线时,土耳其人用“履带”造出了下一个爆款模板

文/ET

从毛线消除出现至今,游戏玩法已经进行了多轮的迭代。例如Rollic旗下游戏《Knit Out》在今年1月份首次上架,5月份进入大规模用户获取,至今IAP收入已过千万美金。然而,由于Rollic的《Color Block Jam》的市场表现引发全球游戏厂商极大关注,以至于《Knit Out》诞生之后,全球范围内游戏厂商迅速跟进、迭代。不仅有《Color Knitzy》的强势竞品入局,海外市场中,箭头挪车、打龙元素成为新的接棒游戏玩法元素,给《Knit Out》造成了不少的用户分流及市场压力。

在“毛线消除”红海中,用“履带”切出新赛道

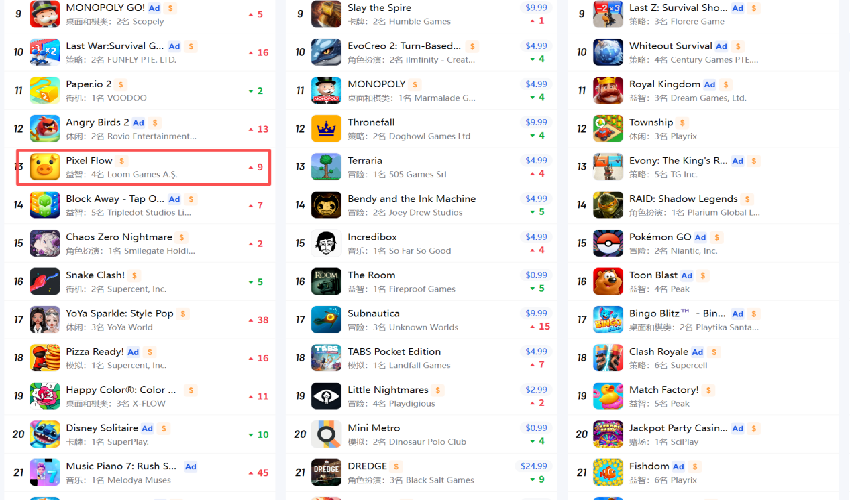

近期,海外休闲游戏领域,《Pixel Flow》强势入局。11月3日,《Pixel Flow》已在Google美区免费榜跃升至第13名。根据点点数据显示,《Pixel Flow》双平台累计下载规模已到达百万级,成为新的毛线Puzzle品类的另一潜力方向。据了解,《Pixel Flow》同样来自土耳其厂商。根据官方资料显示,《Pixel Flow》游戏厂商位于土耳其伊斯坦布尔,疑似出自Rollic旗下《Twisted Tangle》研发团队之手。

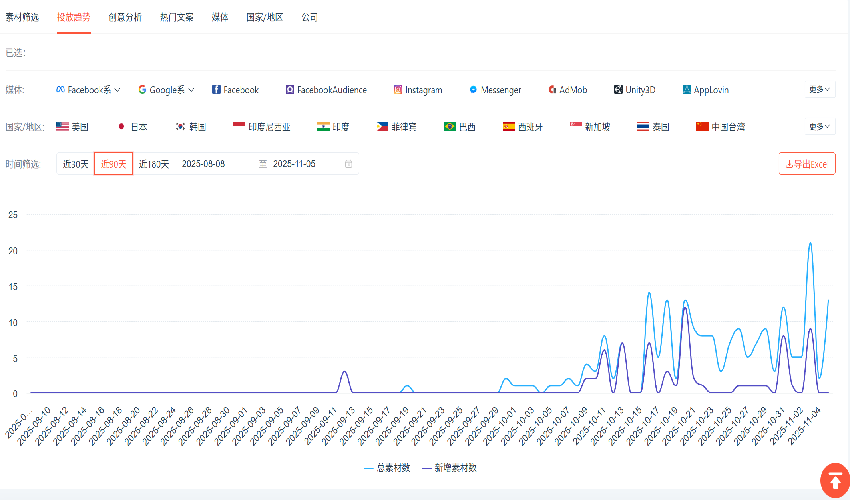

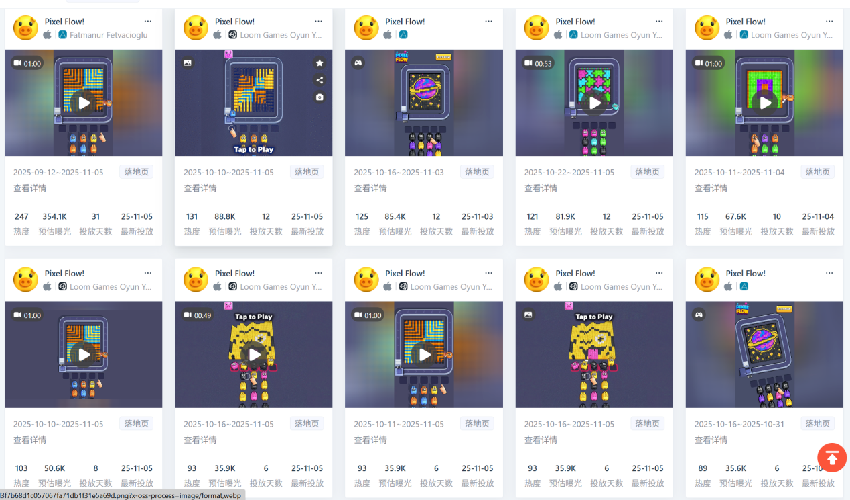

根据Dataeye -ADX数据显示,《Pixel Flow》目前并没有进行大规模投放,从10月初至今累计投放计划数不足百条。从投放素材来看,《Pixel Flow》既包含基于实机视频创作的素材,也包含概念视频+实机视频形式。目前表现较好的视频素材主要为以下2点理由:

● 实机视频,通过炮台消除对规则分布类关卡形成“剥皮式”视觉解压

● 关卡以趣味表情设计,通过炮台消除与下落式机制形成趣味

瞄准热门中重度玩法诞生的融合游戏

我们之前在视频号上发布过《Pixel Flow》的游戏实机视频。在实机视频中可以看到,玩家在《Pixel Flow》点击底部小猪外形方块,会进入环状传送带。每个方块的数字代表方块的子弹数量,在履带运行期间,关卡外层颜色与方块颜色匹配则发射子弹。方块子弹清空则直接消除,方块子弹若没有清空则占据存储槽。整个游戏玩法上,判定逻辑采用毛线消除及方块消除的同颜色匹配消除机制,但判定过程则以传送类的TD游戏开展。事实上,我们曾经盘点过的Rollic旗下产品方向中,《Slither Blast》也是同样尝试将TD与方块消除进行融合的产品,但是表现不佳。

《Pixel Flow》与方块消除与毛线消除的最大差异点在于履带设计。我们将通过《Block Jam 3D》《KnitOut》与《Pixel Flow》的判定机制,分析《Pixel Flow》的履带设计在游戏的作用。

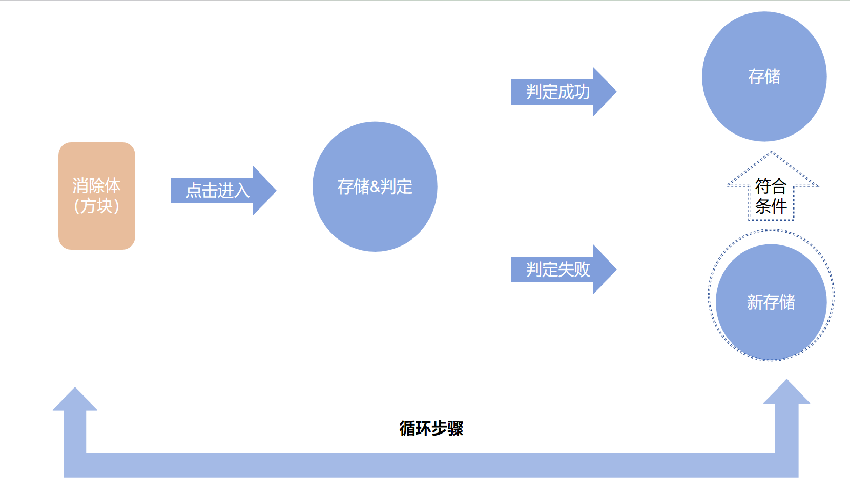

《Block Jam 3D》的整个判定机制,空档槽既作为判定区,也作为存储区。玩家需要先对空档槽的空间挤压,并在循环步骤加入同色方块,才会判定成功,存储空间单向恢复。

《Block Jam 3D》判定机制

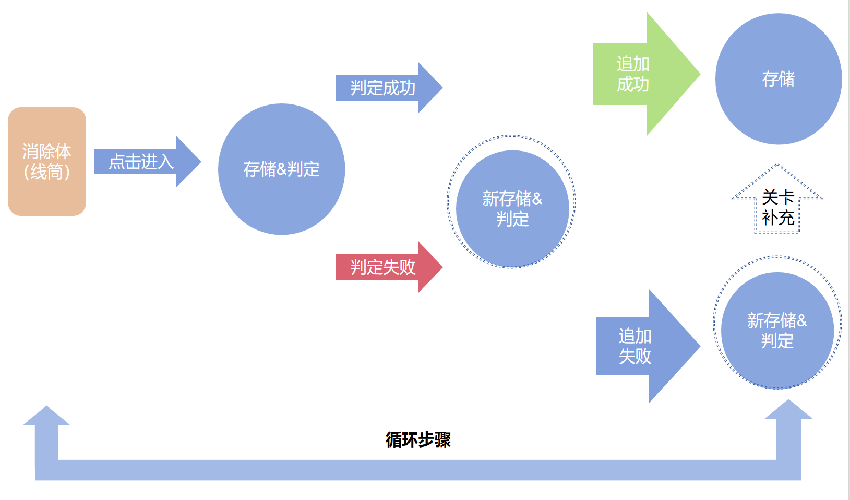

至于《Knit Out》其实接近逻辑,但也有不同。《Knit Out》虽然在玩家操作层面没有发生变动,消除判定失败时依然对存储空间进行收缩。但是,作为毛线筒的消除体以迷你空间形式存在,迷你空间基于自动判定机制“填满”后才会消除,过程属于追加判定。在追加判定过程,只有追加失败场景才进行占据空间,空间释放条件变得宽松。

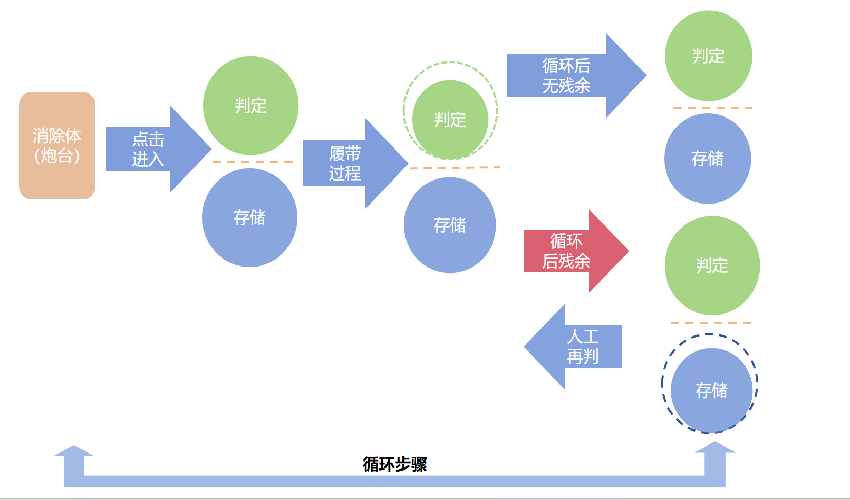

而《Pixel Flow》加入了履带之后,物体的方位变动逻辑为“消除体—履带—存储空间”,除了空间细分之外,物体进入空间的顺序得以不同。同时,玩家在近乎所有场景无法同时用光判定区与存储区的最大空间,因而形成交叉区域。在环形履带设计下,与线筒本质作为迷你空间近似的炮台,多数情况下并不会一次性达成所有填充。此时,玩家再次使用该炮台进行消除,并不属于系统追加判定,而属于玩家逆向操作的人工判定行为。

《Pixel Flow》判定机制

判定机制之下,玩家体验不一样的内容

履带式设计除了提供玩家更充裕的可使用空间外,在交互逻辑部分会形成较大的不同。

复用性

在环状设计下,消除物(关卡)虽然与消除体(炮台)形成同色,消除体在移动状态下与静态的消除物形成方位变化,从而无法一次性消除。此时,游戏鼓励玩家对单消除体进行复用。

若在《Knit Out》或《Color Knitzy》的逻辑下,必然调用下一个消除体,但从关卡排布可见,黄色消除物数量并不多。在玩家使用“判定空间+存储空间”情况下,空间极易被压榨

在复用的过程中,首次消除成为了数值验证,该炮台残余量与外圈数量进行匹配,决定玩家是否继续重复使用。履带的设计,让《Pixel Flow》对比毛线消除游戏,玩家采用象棋式推理链路的纵深度大幅缩减。

失败多元化

与之同时,履带空间提供玩家的额外空间,具有前提性:

● 未实现消除的炮台环绕一圈完成前,玩家存储空间必须不能占满

● 后续关卡内,炮台拥有连锁格机制

● 履带最大存在炮台数为5。

● 当履带容量到达最大,只有履带上的炮台完成消除/履带上的炮台进入存储区,才可以持续使用履带

在判断链路实现压缩之后,“关卡-未上阵消除体”的对比变得更短、更直观。当玩家借助履带作为额外空间借调,玩家需要进行及时反应。在高难度关卡之下,玩家处于“限时思考+及时反应”的多次循环,最终造成失误。失误的场景,既包含玩家对判断空间与存储空间的分配,也包含有限思考时间下,由于履带已有炮台的原因,存储空间误判新增炮台。整个过程,降低了毛线消除玩家的思考深度,但提升了玩家在游戏内交互频率。

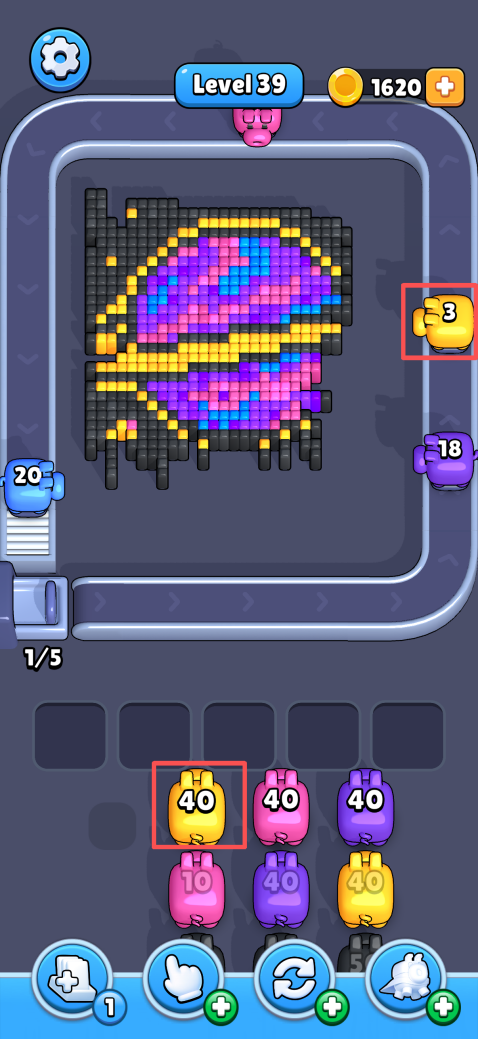

黄+黑炮台实际上已经超过了存储格,存在于存储空间外是由于玩家通过IAA方式复活后,形成的临时存储区

三种强博弈

如同方块消除类及毛线类游戏一样,《Pixel Flow》具有博弈性。但是,由于思考链路纵深的压缩,以及一定敏捷反应要求,《Pixel Flow》的博弈属性会显著高于推理属性。

从关卡分布可以看见,方块消除类与毛线消除类游戏,所有的未形成判定的消除体所在位置一目了然。但《Pixel Flow》仅仅提供2.5排可视空间,此时,基于方块消除游戏及毛线消除游戏对大众熟悉度之下,初期的博弈为:剩余存储空间<玩家需要的颜色炮台背景下,已上阵炮台+即将上阵炮台,能否有部分炮台可被完全消耗。

从玩家实际需求可见,绿色>黑色>黄色。在复用机制下,黑色、黄色最终都可以被消除,但在方块消除类及毛线消除类游戏的玩家并不会第一时间考虑连续高频复用黑色、黄色炮台直至消除。

第二阶段博弈,同样来自不可知区域。相对不同的是,玩家迫切需要的颜色炮台,到底分布离玩家就近步骤的炮台,还是较为深入的未知区域。此时的博弈,来源于玩家对判定区最大空间的利用度,也就是玩家的反应能力。

在当下,玩家需要在较短的空间占据下,发现黑色炮台,但此时的底部信息,玩家并不清楚到底黑色炮台位于未知颜色部分,还是更深入的区域,若黑色炮台身处3层以外,玩家需要5个或以上实际空间

第三阶段博弈,则是引导。在《Pixel Flow》内,会拥有连体炮台。

● 连体炮台可为连续2-3个,颜色既可相同亦可不同,只有全部炮台的数值都变为0时才会消除。

● 若只有其中1个为0,连体炮台不会被拆分消除,整个连体炮台回到存储区占用空间。

● 连体炮台上阵前,需要连体炮台所有部位到达第1排才可上阵。

连体炮台的连线方位,指示着玩家对其解锁之前付出的空间量。在连体炮台颜色未知时,玩家所需要的关键颜色既可能分布在连体炮台,也可能分布在底部深入位置。此时形成了复杂度较高的博弈。

时间优化

履带的设计机制,让《Pixel Flow》的受众玩家不仅具有快速判断要求,还具有快速反应要求。为了保证玩家整个游戏心流,《Pixel Flow》在玩家只剩下最后5炮台需要消除时,玩家点击炮台进入履带后,履带自动加速。此时,若环绕一周后的炮台并未消除,也不会回落到存储空间区,而会继续留在履带直至完全消除。

新品类下难度细节调整

《Pixel Flow》的难度设计架构其实与《Knit Out》《Block Jam 3D》等游戏类似,但细节会略为不同。

游戏首关步骤,并不允许玩家通过连续点击的方式消除,同时文字提示“在履带过程未消除的炮台会回到存储区”。

前10个关卡,整体通关时间在5分钟-7分钟左右。期间,虽然《Pixel Flow》可被玩家通过类似毛线消除及方块消除的敏捷点击判定,但会发现爽感并不会比这些游戏来的显著。其中原因主要在于履带设计之下,环形消除的差异:消除物分布方向与环形方向不一致时,该颜色炮台则需要重复使用。玩家复用消除的过程,对关卡消除数量仅处于衰减形式。

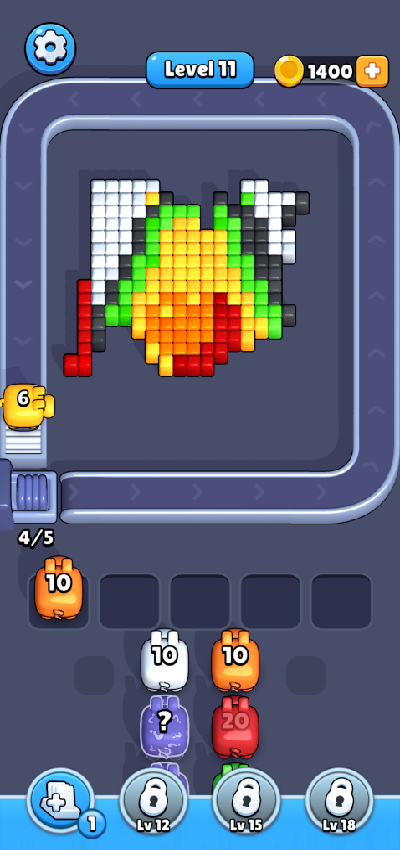

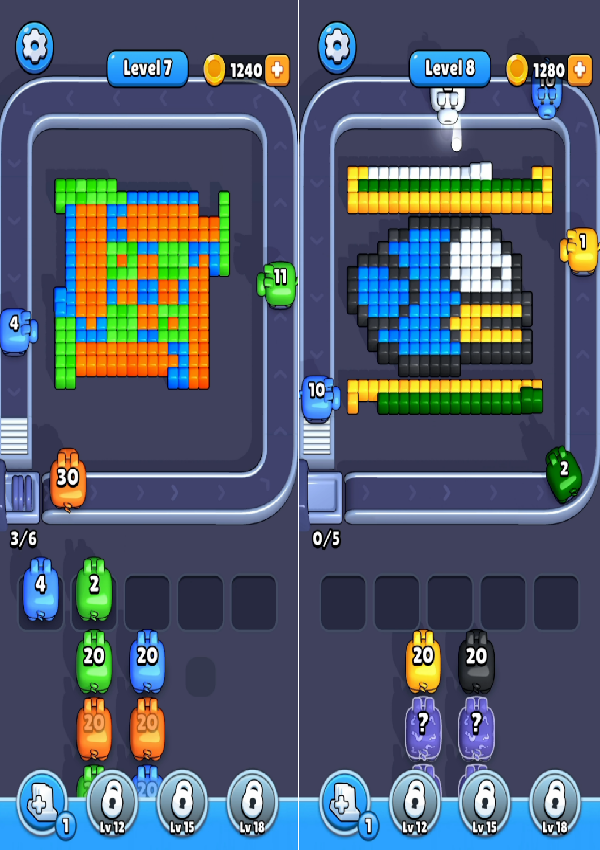

如从第7关开始,会出现炮台较为显著的“残留”,以及第8关开始的“未知炮台”,这些都表示着玩家对可消除颜色炮台的复用强调。

在第10关-第20关,通关时间已经是前10关的2倍。第10关之后,出现连体炮台,连体炮台初始以两两并排形式出现,随后排布以部位错位形式呈现。如前文所言,连体炮台的连体线是半强制式地引导玩家的步骤顺序。此时,游戏的核心内容在这种强引导下,挖掘复用机制的隐藏属性——履带复用空间的灵活运用。

另一方面,从16关开始展现炮台与关卡的比例问题。当玩家在该步骤主要消除的颜色的分布与环状履带处于垂直状态时,代表着玩家需要对一个颜色的炮台多次、高频复用。此时,消除规律不再以卷心菜形式的逐圈消除,而是围绕某个方向进行大量消除,并为玩家提供足量的单色炮台。若玩家不留意炮台数字容量,则十分容易导致自身存储空间>5。而实现控量,则需要玩家对判定区与存储区的结合并用。最后,这些相对离散、独立的关卡设计,会在第19关之后进行整合,也是筛选用户的关卡。

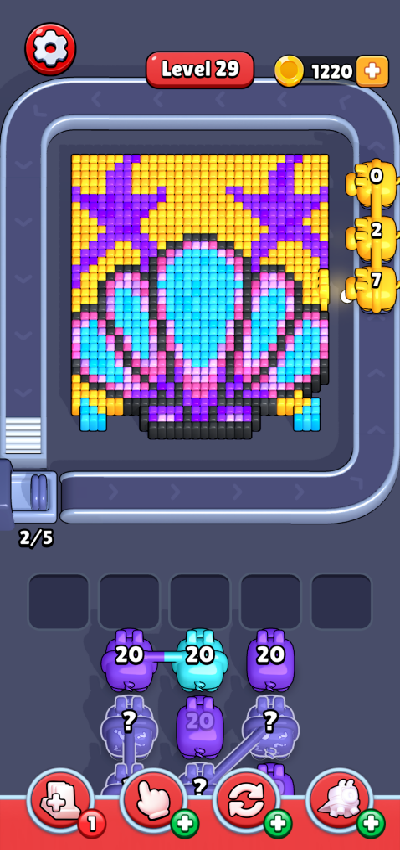

如这种场景下,关卡为玩家提供足量的天蓝色炮台,但是最外层的粉红色炮台位于未知区3层以外,单炮台达成消除需要多圈。玩家若调用大量天蓝色炮台时,而处于履带跑圈状态的履带还未完全消除,则会容易形成超越存储格,通关失败

以第19关下面3图为例子,图1为关卡初始阶段,玩家必须以绿炮台形成开局。第2排可见,连体炮台的初始状态。

当玩家使用绿炮台后,在图2看到,连体发生了位置变化,玩家虽然迫切需要消除部分白色,但是拥有黑色作为前置,且黑色不具备消除条件。连体炮台解锁之前的这些前置炮台,就成为了挤压玩家存储区的核心来源,驱动玩家灵活调用判定区与存储区。

在玩家灵活调用双区域的过程,玩家需要关注履带上炮台位置,并进行及时补位。此时,玩家注意力集中在履带区,无法将大部分精力放在关卡排布形成精确预估判断。环状消除的关卡设计之下,大面积颜色≠单炮台一次即可消除,从而形成炮台数量的错误估算。配合连体炮台的机制,进一步提高玩家通关失败概率。

后续的关卡设计上,在第40关以前近乎都是在19关的复合关卡机制下设计,从而强调博弈性。第40关之后,将会采用《Color Block Jam》形式的钥匙解锁,对玩家步骤顺序形成进一步强调。

小结:《Pixel Flow》通过履带设计机制,将TD与消除两个融合难度较高的玩法很好的串联在了一起,并且形成了独特机制。但是,独特机制之下,随着游戏难度递进时,游戏“无效时间”分布在单关卡局中。当难度显著的关卡时,这种无效、重复性会逐渐降低玩家对游戏可玩性的认可度,从而提高长留存阶段用户流失概率。《Pixel Flow》最大的性质差异在:休闲产品将“以智力取胜”的玩家与“以反应取胜”的玩家进行细化划分,但关卡作为综合型设计,借助细分玩家的不擅长点,以不同的付费动机、相同的失败结果,最终推动付费效率。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论