千字150元,不限制语种:找对入口,把翻译做成增长,游戏出海本地化避坑指南

罗斯基开拓了一个新业务,对出海团队提供一站式的本地化支持。

我们认为:本地化不止是语言,而是你全球表达力的“放大镜!

很多团队第一次做出海本地化时,都会下意识地把它当作一次翻译工程——找一家翻译公司,按字数报价,把游戏文本丢过去,然后等着上线。

可真正到了上线阶段才发现,事情远比想象中复杂:

下载量没问题,但留存和付费迟迟不见起色;用户在社群里抱怨“虽然有本地语言,但玩着就是怪怪的”;客服还在用英文模板去应付投诉;节日活动照搬国内节奏,结果错过了当地用户的高峰期。

事实上,成熟的本地化,早已不是单向的译文交付,而是一套驱动转化的增长工程。对于出海团队来说,选择怎么做本地化,不仅关乎游戏能否被更多人玩到,更关乎增长曲线的形态。

一个对的本地化决策,可能让你的转化率明显上升;而一个错误的选择,则可能让你在市场推广的黄金期白白浪费预算。

接下来,罗斯基会沿着“优先级—工程—内容—变现”这条主线,拆解游戏出海本地化中最常见的坑。

·语言≠国家:先把入口找对再谈扩展

很多团队在出海本地化的第一步,就急着把所有语言一股脑铺开,觉得覆盖得越多越好。但实际操作下来,这种做法往往既消耗预算,又分散了执行力。

更高效的方式,是先判断哪些市场能在短时间内带来显著回报,把重点资源投向那里。

像阿拉伯语、土耳其语、泰语、越南语、印尼语等小语种市场,用户规模大、文化节日和运营节点明确、本地支付体系成熟,对大多数游戏品类来说都是红利期的高潜区域。

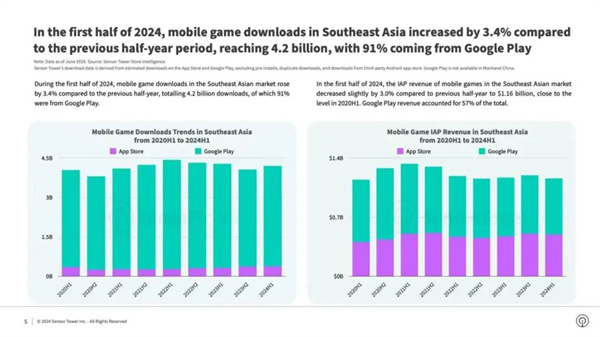

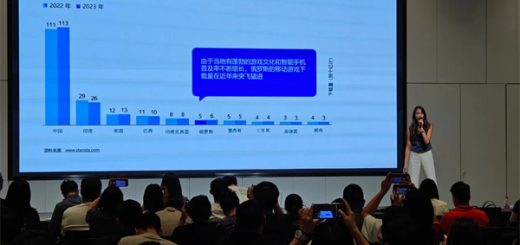

以Sensor Tower为代表的各路三方机构报告完全可以佐证这一观点:

而波兰、捷克、罗马尼亚、希腊等语种,虽然体量相对较小,但在PC/Steam平台或策略、模拟、4X这类长线品类中,非英语玩家比例高、本地化接受度强,也值得列入重点关注。

至于其他更细分的小语种市场,则可以根据题材、社区反馈和团队带宽,择机推进。

确定了优先方向后,不必急着一次性翻译所有游戏文本。真正见效快的,是先抓住几个最直接影响转化的环节。

商店页的是第一道门槛,包括标题、描述、关键词优化,以及截图字幕和预告片文案。用户在下载前就要感到“这是为我准备的游戏”。买量素材的本地化同样关键,广告语、落地页、视频分镜和字幕都要符合当地表达习惯。

最后,客服的首条回复更是容易被忽视的一环。即便二线处理用英文,第一次回复也应该用用户的母语,让对方感到被尊重和重视。

这几个入口的好处在于,投入不大、反馈快,往往能先拉动首日留存和初次付费,为后续的完整翻译和深度本地化创造条件。

如果团队人手有限,不妨考虑与熟悉游戏、短剧、APP场景的本地化合作伙伴配合,在立项初期就建立好标准,结合分阶段交付与回评修正机制,把一致性和稳定性立起来。

这样不仅能减少后期返工,还能在版本迭代中快速复用已有成果,把本地化从一开始就变成一个可持续的增长杠杆。

·八成的问题,都出在底层准备不足

在很多出海项目里,本地化的问题并不是从译稿那一刻才出现的,而是工程和流程在一开始就没立好。

到提测阶段,才发现UI容器不够长、变量顺序固定死、右到左的语言界面乱套、字体缺字……这些都是前期国际化准备不到位的后果。返工不仅耗时,还可能打乱整个上线节奏。

真正稳妥的做法,是在开发周期早期就引入国际化思路。

文本不要用硬编码拼接,而是用支持占位、复数、性别等规则的格式化方式,预留三到五成的扩展空间,避免翻译后溢出。

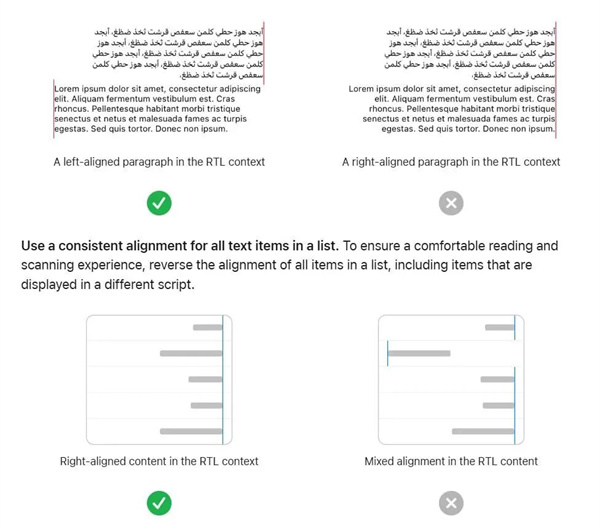

中东语系需要支持界面镜像和双向文本,数字与标点的对齐方式也要正确;泰语、老挝语、高棉语这类语言不以空格分词,需要字典式断行,行高、字重都要单独调;越南语的复合变音对字体覆盖要求很高,没有做好回退字体策略,就会出现“系统替代字”破坏美术效果。

App Store、Google Play的官方文档都花费了不少篇幅来强调这些事情的重要性:

此外,很多游戏的译文虽然准确,但在当地玩家眼中依然显得生硬、隔阂感强,这是因为字是对的,味却不对。

比如中东地区的素材需要避开宗教敏感元素和服饰禁忌,同时更注重传递一种“体面、得体”的形象;东南亚的广告则可以更直白地强调性价比、即时满足感和活动奖励,用高节奏的画面和直给的文案来驱动点击。

除了商店页和广告素材,游戏内的文本和叙事同样需要精细处理。教程、首关、付费入口和活动公告,是玩家最早接触到的内容,也是影响留存和付费的关键位置,这些地方必须优先到位。

为了确保一致性,立项初期就要建立世界观词表、角色设定和语气样例,把核心术语和固定表达锁定下来,避免不同版本、不同场景里出现翻译不统一的情况。

在文化适配方面,除了语言,还有隐性元素需要调整。例如某些符号、手势、颜色在不同文化中可能有完全不同的含义,甚至会引起反感。

提前进行文化审校,可以帮助团队在上线前排除这些风险。

·方案示例:把本地化做成一条可复用的生产线

聊了这么多方法和坑点,其实有些团队并不是不知道要怎么做,而是时间、人手和经验有限,没法在短期内把所有环节都搭起来。

这个时候,找一个合适的合作伙伴,会比硬撑着自己做更省力。

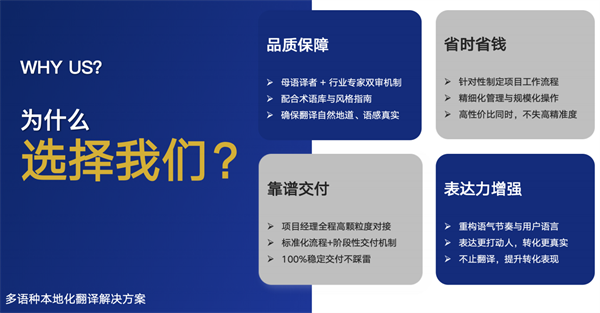

比如罗斯基和资深游戏公司本地化团队合作,开拓出一条针对游戏、短剧、APP的多语种本地化,覆盖20多种语言和7大语区的一站式的本地化出海支持业务。

要注意,我们要做的不是单一的翻译,而是把翻译、润色、配音、字幕、文化审校、测试和工程支持,整合成一条连续的生产线。

这套流程在保持质量的同时,实现了成本节约150%、交付效率提升3倍、留存增长1.5倍的结果。

在价格方面,我们对小语种实行统一千字150元的定价,且包含后续服务,如本地化测试等。这对于想出海的中小团队来说几乎是极具竞争力的选择。

相比之下,市面上不少人工翻译公司在小语种上的报价普遍在千字300~400元,即便是长期合作也难以压低到200元以下这个区间。

这种价格差距,不仅意味着团队可以在相同预算下覆盖更多语种、更新频率更高,还能将节省下的预算投向买量、活动或本地化运营等其他增长环节,实现成本控制与质量保障的平衡。

同时,我们对本地化项目通常从立项阶段就介入,先帮团队把术语库、风格指南和翻译记忆建立好,然后配合版本节奏分阶段交付。这样无论是版本迭代还是紧急修补,都能复用之前的成果,保持口径一致。

在内容层,我们也会让文本和配音、字幕一起推进,同一套术语库约束角色语气、断句和时间轴,避免“台词和字幕说的不一样”。

在文化和合规层,我们会结合百万语料和本地市场经验,对符号、剧情、视觉等可能踩雷的部分提前调整;APP场景下,还会检查界面文案和用户路径是否贴合目标市场习惯。

工程上,他们熟悉RTL界面镜像、东南亚断行和字体回退等常见问题,可以在上线前帮你把“翻了也不对劲”的情况排干净。

一句话总结这套业务流程,就是“高质表达× 极速交付× 多语覆盖”。

对于那些版本频繁更新的产品,我们还能用AI+人工混合的方式应对“今天做、明天更”的节奏,最快可在20 分钟内完成交付。

这里要特别指出的是,我们在本地化的执行模式上,并没有走市面上不少小团队那种“全靠AI 机翻”的捷径。

由于游戏文本通常以表格形式呈现,包含上百万字,传统AI难以处理如此大规模的数据。例如将一整个表格丢给AI,它无法有效处理,且表格中文本前言不搭后语,增加了处理难度。

若文本中包含代码、数字等复杂元素,尤其是小语种,AI只能进行纯机翻,无法处理其中的复杂逻辑和特殊要求。

此外,AI翻译出的文本往往存在超框问题,需要人工将长单词处理成更紧凑的形式,以满足游戏精简文本的需求。例如俄语“你好”翻译出来很长,需要人工调整。程序员也得针对具体内容编写代码,这不仅增加了人力成本,还需要投入大量时间进行适配和优化。

我们的做法,是将AI作为生产效率的加速器,再引入本地人母语译者确保语言纯正,引入熟悉双语文化的留学生补充语境与玩家习惯理解,形成“AI + 熟习中文的本地母语译者+掌握当地语言的中国留学生”的多重校对机制。

具体到流程上:客户提供文本后,双方需结合游戏的背景设定和世界观,统一术语,明确需求,此过程大约需要一两天时间。

在对接需求完成后,使用AI对文本进行处理,这个阶段通常需要三四天。

AI处理完成后,由人工对翻译结果进行检查和优化。根据文本量的大小,人工检查所需时间不同。

这套工作流既保留了AI在速度和一致性上的优势,交付时间远低于“一个月左右”的行业均值,又让每一条文本都经过语境与文化双重把关。

如果你的项目正卡在术语混乱、表达不统一、返工多或者文化风险难控这些问题上,这种一体化的链路,能让你把本地化从一次性任务,变成可复用、可迭代的增长基础设施。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论