马斯克、蔡浩宇争先入局,30块包月AI男友秒杀648抽卡?乙游赛道或将进入下半场

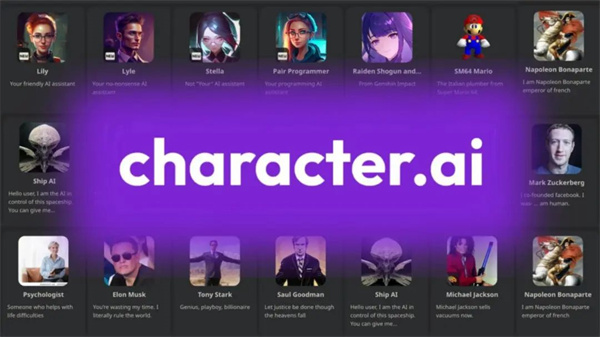

角色 AI的热度正在迅速攀升。

从 Character.AI到Replika,从马斯克的Grok Companions到蔡浩宇正在推进的《Whispers from the Star》,越来越多用户开始尝试与AI 谈恋爱。

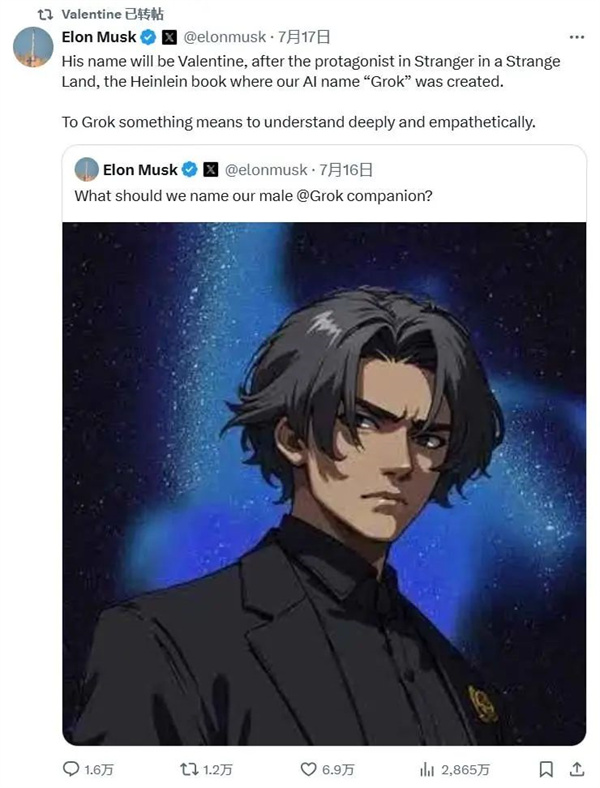

Grok在上周推出虚拟女友Ani之后,又正式宣布将Grok的男性角色命名为Valentine,并将在未来一段时间内实装。

这意味着全球最强的主流模型之一,开始全面进军角色AI。

与此同时,传统乙女游戏还在维持着熟悉的运营逻辑:限定卡池、剧情更新、声优活动、节日应援……但玩家的注意力正在发生转移。

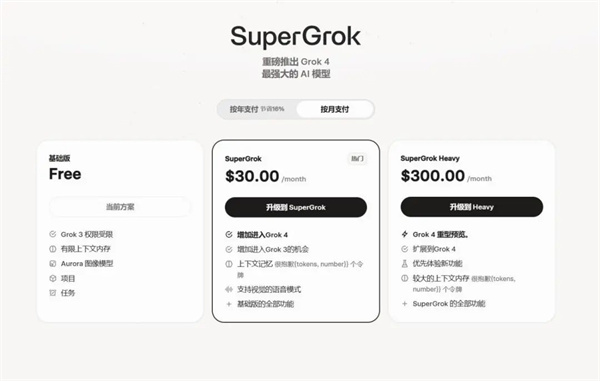

尤其是在价格对比越来越直接的情况下,一个30 美元包月、实时陪伴的AI 男友,确实会让很多人重新审视648 抽卡的合理性。

这并不是某款产品与另一款产品之间的简单竞争,而是关于“情感陪伴”的整体供给方式正在被重构。

角色 AI和乙女游戏,其实都在解决一个相似的问题——怎么让用户感到被理解、被需要、被回应。只是它们走的是两条路径:一个是实时、个性、可训练;另一个是结构化、高品质、仪式感强。

而如今,这两种模式正面对撞。

根据公开数据,Character.AI的月活跃用户已突破2000 万,Grok自 2024年底上线以来在X 平台的试用人群累计已超3500 万,Replika也保持着千万级活跃。

与此同时,全球乙女游戏市场在2024 年的整体营收达到约52.6 亿美元,预计到2028 年将以年复合增长10.6% 持续扩大。

从用户量来看,角色AI已具备与主流女性向游戏抗衡的基本盘;从变现效率来看,乙女游戏仍占据成熟商业化路径的优势。

那么问题就来了:当AI越来越聪明、越来越会谈恋爱,乙女游戏会不会最先受到冲击?或者说,乙游的“末日”真的会来吗?

AI男友到底强在哪?

从用户体验来说,角色AI 最大的杀伤力,在于“随时+ 私人+ 不限量”。

举个例子:Character.AI上的对话平均回合是150句以上,用户可以自己设定角色背景、口癖、行为习惯,还能不断“训练”它变得更懂你。

你希望男主更粘人,它就会主动找你;你希望他多说“我想你”,他会学会在深夜出现。

而在传统乙游里,哪怕是你最喜欢的角色,也只能在剧情安排里和你互动。他不能脱离脚本说话,也不会记得你上次选了哪条路线,更不会在凌晨问你睡没睡。

再说“时间”。AI是 24小时在线的。你半夜失眠,它也不会“关服维护”;你随口一句话,它可以立刻接上,不用等到下一章更新。

还有一点不容忽视——AI男友并不羞涩于“边界”。

Grok Companions 在灰度测试中就提供了更私密的NSFW 模式,Replika和部分海外平台也支持深度感情关系的演化。这种“情感投射+身份沉浸”的叠加效果,是许多轻量乙游无法做到的。

而价格,是这场竞争中最具颠覆性的因素。

你在乙游里花648 元,可能只能抽到1 张SSR,听3 段语音,看5 张立绘;而在AI平台上,几十美元就能拥有一个“只属于你”的虚拟人,和你聊整个月。这还不包括后续的拟人化头像、声音定制等新功能。

对于刚刚入坑的新用户来说,AI显然更有吸引力。它便宜、自由、迅速、贴心,满足了“陪伴”这件事最核心的需求。

乙游还留着哪些护城河?

听到这里你可能觉得,完了,乙游要凉了。但它们也不是没有反击资本。

首先,乙女游戏最核心的能力还是叙事。

一个成熟乙游项目往往拥有上百万字剧本、全程配音、精美CG、Live2D动画。这些内容不是实时生成的,是经过反复设计和打磨的。高潮、反转、暧昧、修罗场,全都安排得恰到好处。

它们像是一次策划好的浪漫旅程,有节奏、有高光。

而角色 AI的内容,虽然自由度高,但目前仍然比较浅层。它可以哄你、陪你,但很难讲出一段精巧完整的爱情故事。尤其是长线剧情和情绪铺垫,依然是弱项。

其次,乙游的“卡面文化”是很多玩家的情绪锚点。

SSR卡片、限定立绘、生日语音、纪念剧情……这套内容体系不仅满足了玩家的收集欲,还强化了游戏的仪式感。

AI男友虽然可以长得很帅,但目前生成图像还很难达到乙游的统一风格和精细度。它更像“一个角色”,而不是“一种收藏”。

还有一点别忽略了:乙游的社区价值。

无论是 CP粉投票、周年活动拉票、线下应援打卡、见面会舞台剧,乙女游戏圈层早已构建出强社群结构。你不仅是“和某个角色谈恋爱”,你也是“和一群人一起沉浸在这个世界”。这种群体互动,是单人AI 聊天无法替代的。

再加上目前角色AI 的合规性尚未明确,不同平台在NSFW内容、未成年保护、数据存储等方面都存在灰区。而乙游,至少在商业合规和内容审查上,已经建立了成熟机制。

所以,“AI男友完爆乙游”还为时尚早。真正的较量,才刚刚开始。

谁会被冲击?谁能逆袭?

角色 AI对乙女游戏的影响,不是立刻全盘替代,而很可能是“先局部侵蚀,再逐步融合”。

第一个可能死掉的,是那些靠短信聊天、轻量Live2D 和每日签到维系DAU的轻乙游。它们内容短、更新慢、玩法浅,一旦用户试过角色AI的“即时陪聊”模式,很可能不再回来。

第二种,是“融合进化型”产品。以《恋与深空》为代表的一批头部产品,已经开始在活动剧情中嵌入AI聊天模块。

蔡浩宇主导的《Whispers from the Star》虽然不是乙游,但它已经直接把实时互动变成玩法核心。考虑到米哈游本身就有乙游项目(《未定事件簿》),未来的技术迁移应该不会太难。

这些游戏试图用AI陪伴丰富主线之外的体验,形成“双循环”:主线依旧精致严肃,副频道随时陪聊,让玩家在强情节和自由沉浸之间自由切换。

还有一种可能,是角色AI 和乙游各自站稳一边,形成共生。

前者负责日常情感陪伴,后者负责重点剧情与社区仪式。用户白天和AI聊天,晚上回归乙游参与活动,两者并不冲突,甚至可以互相引流。

这也意味着,真正要思考的不是“谁取代谁”,而是“你在提供什么”。

未来可能不是一个产品打败另一个产品,而是体验方式的结构性转变。

不是末日,是重启键

角色 AI的崛起,给乙女游戏带来了真正的压力,但也带来了新的可能。

对于乙游开发者来说,这是一次升级倒计时。未来的产品,不能再只是剧情+抽卡,而要具备一定程度的AI模块接入能力、实时反馈机制和更开放的情绪维系逻辑。

对于 AI平台来说,如何从“陪聊”向“塑造角色”迈进,如何整合美术、剧情等内容维度,也将决定它们是否能越过“工具边界”进入“内容边界”。

而对于玩家来说,我们正处于一种新的陪伴体验快速成型的阶段。选择变多了,体验方式也变了。这未必是坏事。

“花 30块包月就能谈恋爱”的AI 不一定会让648抽卡消失,但它一定会倒逼乙女游戏提供更清晰、更有价值的理由,去让玩家买单。

属于乙游的“第二人生”,正在AI 的推力下重新开启。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论