Supercell遭遇中年危机:《爆裂小队》官宣退场,“快闪手游”模式不灵了?

10月30日,Supercell官方宣布《爆裂小队》(Squad Busters)将结束后续开发。

这款去年才刚刚实现全球上线的作品,在经历一年半的版本迭代和大规模改造后,依旧未能跨过公司设定的“长期品质门槛”。

官方在公告中写道:“我们没能找到解决核心问题的持久方案”,并称这次重做规模是“Supercell历史上最大的一次”,但依然无法让游戏达到预期。

这意味着,《爆裂小队》将成为Supercell迄今为止首个全球上线后被关停的作品。

游戏IAP已在公告当天关闭,最后一次内容更新将在12月推出,随后进入退场流程。国服则单列停运时间表——2026年4月21日11:00正式下线,并开放兑换与补偿窗口。

这条新闻的冲击力不仅来自产品本身,更在于它打破了Supercell一直以来“只砍软启、不砍全球”的神话。

对于一家以宁缺毋滥著称的公司而言,能够让项目跑到全球阶段已属罕见;如今反手自砍,更像是一次组织方法论的自我检验。

更重要的是,这一事件让整个行业不得不重新审视:在移动游戏红利见顶的时代,即便是Supercell这样的超级公司,也难以复制昔日奇迹。

·从“全球首发”到“提前谢幕”:Supercell的质量红线,终于落到了自己身上

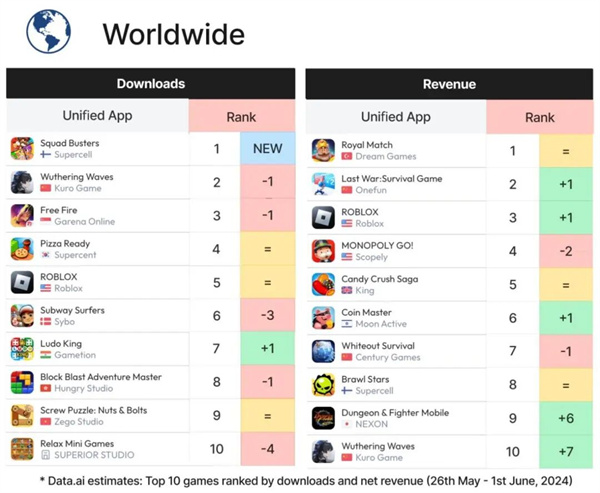

2024年5月,《爆裂小队》正式全球上线。

那一刻,业界普遍将它视作Supercell睽违五年的“回归之作”。

首月下载量突破四千万,首月净收入约2400万美元,榜单登顶超过70个市场。这组数字足以说明它的起跑速度——哪怕只是凭着品牌惯性与买量火力,Supercell仍能在首发月掀起一场全球级的关注浪潮。

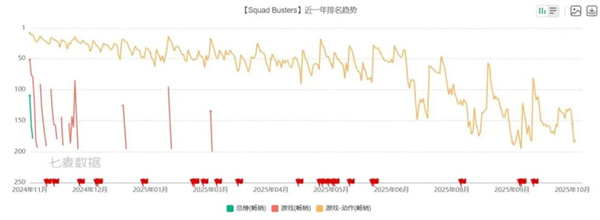

然而从第二个月起,曲线急转直下。

根据多家市场分析机构的估算,到2025年中,《爆裂小队》的累计流水大约在6500万到7000万美元之间,不到《荒野乱斗》首年收入的五分之一。

活跃用户更在上线三个月后掉头向下,进入典型的“高装低付”状态:玩家基数庞大,但留存率和付费深度同步下滑。

Supercell在2025年春季试图做一次史无前例的重构。团队在5月几乎重构了整条成长与战斗链条,试图强化差异化成长和策略深度。

那次改版被官方称为“公司历史上最大规模的在运重做”,但数据反弹短暂,很快又重新滑落。到了10月,公司不得不承认“仍未找到解决核心问题的持久方案”。

这一段从爆发到退潮的时间线,其实非常精确地映射出当下移动游戏的增长逻辑:装机红利可以点燃首月热度,但无法延续长期动机;买量能拉来人,却留不住心。

过去十年,Supercell的成功建立在“慢热+长线”的奇迹模型上。

《部落冲突》《皇室战争》《荒野乱斗》都靠数年迭代稳住生态;但如今的市场节奏已经变了:内容消耗快、社交迁移慢、题材审美疲劳。

即使是Supercell,也难再靠一套“快闪式派对玩法”支撑一个全球循环的生态体量。

《爆裂小队》并非典型意义上的失败产品,而是一款被巨额曝光与高口碑裹挟推出、最终被结构性问题击败的作品。

它不是跌在首日下载,而是死在第二个月的动力枯竭里。这正是Supercell决定“止损而不续命”的根本原因。

·爽感有余、留存不足:短局混战的长期困境

如果说《爆裂小队》在上线初期的成功来自“即时满足”,那它的失速,则恰恰源于这种快感无法延续。

Supercell一直擅长把复杂系统提炼成高频爽点,《荒野乱斗》的三分钟团战、《皇室战争》的两分钟对线,都是这种设计哲学的体现。

而《爆裂小队》试图在这一传统上再进一步——更短的局、更混乱的碰撞、更高的节奏密度。

问题在于,当所有元素都被压缩到“短、快、乱”的框架里,玩家的目标感和成长感也被稀释了。

游戏的主循环围绕“开箱→组队→混战→收集金币→活到最后”,这一过程虽然刺激,但缺乏可积累的确定性。

每一局都是重新开始,资源与策略经验难以在赛季间沉淀。对于轻度玩家,这种上头但空洞的体验或许足够;但对于重度玩家,它缺少支撑留存的核心动机。

Supercell在后续更新中意识到了这一问题,于是在2025年5月引入了“英雄(Heroes)系统”,试图通过差异化角色和成长线,补足玩家的中长期目标。

然而新系统的结构是融合式成长,每次局内的强弱仍由随机性决定。英雄品质、卡池爆率、地图事件,几乎都在打破玩家对“我在变强”的预期。

这种“随机爆发—随机失败”的体验,对短线刺激有效,但在长线留存上适得其反。

轻竞技与派对化本质上强化了玩家的公平预期,意味着你必须让所有玩家都感觉到有赢的可能。但一旦加入深度成长与数值差异,就破坏了这一平衡。

于是Supercell在付费设计上进退维谷:如果太克制,ARPPU无法拉升;如果放开,核心乐趣就被破坏。

《爆裂小队》的变现逻辑卡在中间,既没能形成《荒野乱斗》那样的竞技投入,也没有建立起《部落冲突》那样的长期积累。

Supercell的所有长青产品,本质上都构建了一个“共同体”——部落、战队、好友榜、竞赛活动,这些机制将留存变成社会关系的一部分。

而《爆裂小队》削弱了这类绑定,试图以“轻社交+快节奏”吸引碎片化玩家。

结果,它失去了最能支撑长线活跃的那块地基。

Supercell在公告中说,他们“没有找到解决核心问题的持久方案”,这句话其实已经点出了问题:游戏机制带来的即时满足,和玩家期望的长期动机,是两种方向相反的力量。

《爆裂小队》在这条线上反复拉扯,最终谁也没能兼顾。

·从实验到止损:Supercell的“全球上线试验”为何失速

在过去十年间,Supercell一直以“软启—验证—止损”的极端纪律闻名。

无论是《Rush Wars》《Hay Day Pop》,还是后来的《Clash Quest》《Clash Mini》,都在尚未全球上线前就被砍掉。外界甚至把这套流程视为游戏工业化的黄金公式。

然而,《爆裂小队》改变了这种节奏。

它没有在测试期止步,而是直接推进到了全球发行。Supercell希望借助“全球试错”来加快学习速度,在真实市场中找到突破口。

官方在停更公告中承认,这次是“把以往在长软启阶段才会完成的学习,改为面向全球来做”。换句话说,他们试图颠覆自己的流程规则。

但结果却证明,即便是全球发行,也无法替代对核心玩法的验证。全球测试带来的是真实用户样本,却也意味着更高的运营成本、更复杂的舆论风险,以及更艰难的止损时机。

这次实验还暴露出另一层矛盾——团队的文化自信与商业压力之间的错位。Supercell一向强调“高自由度小团队”,每款产品由独立小组负责,自主决策、独立止损。

这种制度曾孕育出奇迹,但也让项目之间的方向协调变得困难。

《爆裂小队》的出现,与《荒野乱斗》在时间、节奏、玩家动机上高度重叠:都是短局混战、轻社交、低门槛竞技。前者想要吸引新的轻玩家群体,后者却在不断强化自己的活动与赛事体系。两者在资源和用户池上形成了踩踏。

《爆裂小队》并没有找到一个足够差异化的生态位,反而在Supercell自己搭建的生态系统中被稀释。

它既不是《部落冲突》那样的长期经营向,也不是《荒野乱斗》那样的高强度竞技向,而是试图夹在两者之间,用“轻量派对化”的包装重述老逻辑。

问题是,在一个已经被自己作品填满的时间表里,它根本没有生存空间。

从更宏观的视角看,《爆裂小队》也是对Supercell组织文化的极限测试。它证明了Supercell的质量红线不仅适用于未上线项目,也适用于全球发行的商业化阶段。

这条红线被真正拉到了市场层面。

·收场与回望:善后、品牌修复与下一轮试验的启示

在一个手游生命周期越来越短、玩家信任越来越脆弱的时代,如何体面地关停,也成了品牌管理的重要课题。

过去十年,移动游戏行业的成功模型建立在“渠道红利+买量规模”之上;如今,这两个引擎同时降速,取而代之的是“长期留存+结构修复”的能力竞争。

Supercell的案例提醒我们:哪怕是拥有全球IP与强大分发体系的顶级厂商,也无法再靠一次买量爆发维持生态。

《爆裂小队》的关闭可能会推动Supercell调整研发节奏,让新项目更聚焦差异化题材和长线结构。

外界已经能看到类似mo.co等新作在尝试新的合作机制与创意方向。它们或许会成为下一次组织试验的延续,只不过这一次,Supercell会更谨慎地设定自己的上线门槛。

在移动游戏的产品过剩时代,真正的奢侈品,不是爆款,而是可持续的耐心。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论