上线当日全球登顶,玩家新增超200万!这款国风武侠出海成绩炸裂,网易的下一条路已经跑通了

如果只看时间点,《燕云十六声》登陆Steam的那天并不算“天降新游”。

这款五代十国背景的武侠开放世界,早在2024 年底就已经以PC端形式在国内开启测试,2025年上半年又补上了移动端版本,国服玩家对它的好奇、质疑和二创,都已经经过了一轮起落。

对很多人来说,《燕云十六声》更像是一个老项目,而不是那种突然从预告片里杀出来的冷启动产品。

真正把它重新推到公共视野中心的,其实是2025 年11月中旬这次“二次首发”。

11月14 日,游戏在Steam商店开放下载;11月15日凌晨,国际服在全球正式开服,同时登陆Steam、Epic和PS5。

上线没多久,官方就对外公布了一组相当抓眼球的数字:开服40分钟,海外版本玩家数突破50 万;24小时内,这个数字翻到200 万。

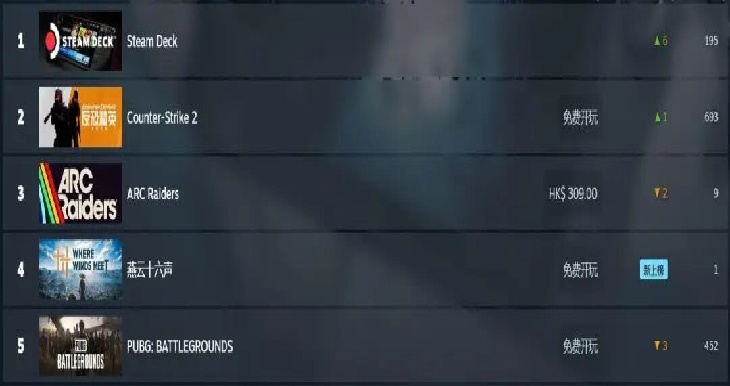

与之对应的是Steam端的在线表现,首周全球同时在线人数冲到二十万出头,在当期的新作里直接挤进最热榜前列。

游戏流水也一度全球登顶,目前稳定在前五。

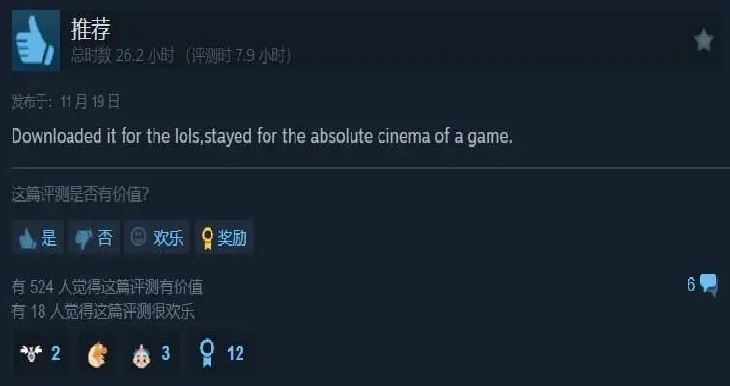

口碑的走势也很有戏剧性:国际服刚上架时,受困于优化和服务器压力,Steam评分一度只有“褒贬不一”,评论区里抱怨卡顿、排队、引导问题的声音不少。

随着版本修复和服务器扩容,这个分数又慢慢爬上来,目前稳在80%出头的“特别好评”档位,评论总量也迅速突破了几万条。

也正因为如此,《燕云十六声》登陆Steam才显得有点反常识:我们更习惯看到的是,国内首发时声势最大,海外是顺带出一版;这次则反过来,国服先当了一年“长测服”,真正激起舆论浪花的反而是国际服的开门红。

站在11 月14日这个节点往回看,你很难把它当成一次单纯的出海动作,它更像是网易在端游/ PC线上的一次公开期中考。

考的是产品能不能在全球玩家的标准下站住脚,也考的是公司有没有能力把一款重型武侠开放世界,做成一个跨平台、跨区域的长期项目。

接下来的问题,就落在了这条“二次首发”路径本身:网易为什么要这么排期,这套打法到底在押什么注,这才是这篇文章想要顺着往下聊清楚的。

·从国服到国际服:少见的“反向出海”路径,是怎么被设计出来的?

通常一款国产大型线上游戏的典型顺序是:国服首发、积累内容与玩家口碑、再根据成绩决定是否做国际服;海外版本大多是“附带性质”的本地化,研发资源和宣发资源往往是压缩过的。

但《燕云十六声》这次走了一个反向的路径:

国内版本先走一年长线测试,等到内容体系、版本节奏、盈利模型都跑得相对稳定之后,再在2025 年11月一次性启动真正意义上的全球首发,而且是同时铺开Steam、Epic、PS5三个平台。

这种排法背后有两层逻辑。

第一层是内容。武侠开放世界并不是一个能在三四个月内打磨成熟的品类,《燕云十六声》早期版本在国内也经历过争议期:无论是优化、战斗节奏,还是引导方式、系统密度,都有不错的反馈,也有充满争执的讨论。

国服一年多的运营,让团队能够把剧情推进、地图扩展、武学技法、支线结构等真正需要时间沉淀的部分做得更稳。

国际服启动时,玩家看到的版本已经不是刚上线的1.0,而是经过数轮迭代的成熟期内容。这比一次性全球同时开测的风险,要低得多。

第二层是商业模式。国际服选择了免费游玩,并在官方物料和媒体采访中不断强调“不卖属性、不卖数值”,只把外观、通行证、月卡等轻量付费作为主要收入来源。

换句话说,它主动回避了国内MMO最敏感的收费逻辑,把自己摆在了更接近主机和PC核心玩家期待的位置。

这是一个非常明确的取舍:如果国际服还沿用传统国内MMO的付费模型,Steam和PS5社区的抵抗情绪会极强,甚至连冷启动都困难;但采用“外观化+ 非P2W”的组合,至少能在第一步获得基础信任,让更多玩家愿意下载、试玩,再决定要不要留下。

要注意的是,这种“先国内打磨内容,再海外推F2P国际大服”的组合,并不是网易过去习惯的打法。

网易的在线游戏业务长期依赖稳定的国服生态和长线运营模型,从《梦幻西游》《大话西游》到《逆水寒》,主力始终在本土市场。

真正面向全球做大规模发行的主要是其手游线,比如《荒野行动》与《第五人格》早早就形成国际盘。

《燕云十六声》则把这两种逻辑倒过来:国内作为打磨土壤,国际服作为放大器。

从这个角度看,《燕云十六声》的11月全球开服,不只是一次普通的发行动作,而是网易在端游/PC主机方向做出的一次结构性尝试。

它让人看到一个明显的态势:网易正在把“重型项目要不要国际化”从项目末端的附加选项,变成项目最初的设计前提。对一款武侠开放世界来说,这是很超前的姿态,也为后面它在海外的用户反应奠定了基础。

这正是“反向出海”之所以有意义的地方。

·武侠游戏为什么能在海外跑出200万玩家、20万在线?

如果只看题材,《燕云十六声》属于国内玩家非常熟悉的武侠范畴;但在海外玩家眼里,它却是一个相对陌生、甚至难以归类的内容类型。

传统意义上的武侠,无论是动作设计还是叙事风格,都不是欧美主流游戏文化里常见的景观。

在这种情况下,它能够在国际服开局跑出如此规模,靠的是“陌生内容+ 熟悉框架”的组合:

在核心玩法结构上尽量向全球开放世界靠拢,在视觉与动作表达上保持足够鲜明的“中国味”,从而让玩家的接触成本降到最低。

《燕云十六声》的开放世界设计与近年来玩家已经接受的主流范式高度契合:多区域地图、主线与群落式支线、跑图爬山、轻度解谜、城镇分布、可探索点位等,这些都以一种玩家不需要“重新学习”的方式呈现。

在海外评测与玩家评论中,最常被提及的评价就是“上手比我想象得容易”,或者“像我熟悉的开放世界”。

对于第一次接触武侠题材的玩家而言,这种学习成本的降低,是他们愿意继续留在游戏里的关键条件。

其次是动作表达的差异感,这是《燕云十六声》在海外舆论里获得最高评价的部分。

轻功、多段位移、点穴、狮吼功、太极化力、蛤蟆功等武学技法,虽然对国内玩家来说是熟悉的武侠套路,但对欧美玩家而言,这些元素构成了强烈的感官新鲜度。

尤其是轻功系统所带来的空间移动能力,让跑图更接近“在地形上跳跃和滑行”,而不是传统意义下的奔跑或攀爬。

在一些海外媒体的评论里,这类动作组合被视为和常见动作游戏完全不同的体验。这类反馈与国内玩家的讨论往往不太一样,但恰恰说明,《燕云十六声》在海外吸引力的形成,与它的武侠动作体系高度相关。

游戏中“十六声”所涵盖的建筑、器物、节令、民俗、医术等传统文化元素,并没有以文本解说的方式呈现,而是被嵌入任务、探索或互动机制当中。

不少海外玩家,第一次在开放世界游戏里接触到可以用手操作的古代中国生活方式。相比起堆叠素材,这往往更容易留下记忆点,也更容易被海外主播和内容创作者在直播里展示。

这也解释了为何《燕云十六声》能在多个维度上获得海外关注:它没有试图用难以理解的文化符号去要求玩家适应,而是用玩家已经熟悉的开放世界语言,把本土题材转译成可理解、可操作、可传播的内容形式。

在这个前提下,武侠元素既成了它的特色,也成了它的破圈工具。

·这次“武侠出海”,是网易在端游/ PC主机线上的一次自我证明

真正让《燕云十六声》的Steam上线显得重要的,是它所代表的那种“方向感”:在手游占据网易主营收入的大背景下,公司依然愿意押一条体量明显更重、周期更长、风险更高的PC/主机路径,并且把一款武侠开放世界作为这条路径的试金石。

把11月国际服的表现放在这个框架里再看,才会明白为什么它被频繁写进网易近期的财报口径。

财报里的措辞虽然克制,但指向非常明确:网易2025年第三季度在线游戏净收入达到233亿元,同比稳定增长,游戏业务在整体营收中的占比超过八成。

而在拆解具体项目时,《燕云十六声》被明确列入当季表现突出的重点产品。

网易过去很长一段时间确实更依赖手游线的稳定性,尤其是社交类、休闲类和长期运营类产品,这些项目能提供稳固现金流和庞大的DAU 规模。

但这种“稳”也会形成路径依赖:当手游成为最安全的赛道时,是否还愿意长期投入高成本的端游/主机项目,成为考验公司内容能力的关键。

《燕云十六声》的投入和周期,几乎可以视为网易对自身内容能力的一次主动校验——不仅是技术层面(引擎、多平台适配、开放世界生产线),也包括项目管理、全球发行、版本节奏等一整套体系。

这些都是高成本的决策,而高成本的决策往往意味着公司真正把国际市场视为等价的战略场,而不是副产品或增量市场。

对于网易来说,这是过去几年在内容结构上比较罕见的姿态,也让人看到它在主流品类以外寻找“不可替代性”的野心。

因此,当我们试图给《燕云十六声》这次Steam上线找一个标签时,“武侠出海”其实是不够的。

真正贴切的描述是:这是网易试图用一款武侠开放世界,来重新确立自己在全球PC/主机领域的存在感,并找回一套能够支撑未来十年重型内容投资的逻辑。

它既是产品成绩,更是一项组织层面的回答。

·结语:“二次首发”的武侠开放世界,为行业留下了几个悬而未决的问题

《燕云十六声》在国内先跑了一年,积累出一个相对稳定的版本,再以国际服的方式重回舆论中心。

它让网易在端游/PC主机这一端的长期投入第一次有了具象化的全球反馈,也给了行业一个真实的样本:

国产重型开放世界在海外不是不能做,而是要看你愿不愿意付出成本,把产品打磨到足够成熟,再以玩家真正理解的方式呈现出去。

但这份样本并没有自动指向未来会怎样。恰恰相反,它为行业留下了几个还无法下结论的问题。

比如,“国内长线打磨+海外二次首发”的路径是否可以被复制?它依赖的内容密度、系统复杂度和文化表达方式,需要多大的团队规模才能维持?

又比如,免费游玩并强调非数值付费的收费方式,在3A 与F2P的两端之间悬着一条难走的缝隙,它能否支撑起一个跨平台MMO级别的长期运营,也需要时间验证。

从网易自身来看,《燕云十六声》也只是第一步。

它能跑起来,是因为内容成熟、排期谨慎、商业模式相对克制,加上一部分题材上的天然吸引力;但它能不能长跑,则取决于未来的版本节奏、社区运营、跨平台体验,以及团队能否维持住内容品质。

开放世界类产品往往不是爆发期决定命运,而是在上线后的一两年里慢慢建立稳定结构。网易显然希望这款游戏成为一个“长线资产”。

这些问题现在都没有答案,但它们正好构成了《燕云十六声》这次Steam上线最值得被记录的地方:它并不是一场只看首周数据的短期事件,而是一个长期变量的起点。

等到它未来的版本累计更多内容、国际服的社区结构更加清晰、网易在PC/主机上的下一款项目露出轮廓之后,我们才能真正确定这次“二次首发”意味着什么。

我们现在能做的,是把这个节点记下来——它既属于《燕云十六声》,也属于正在寻找下一条路的整个行业。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论