小团队开发三个月,上线一周流水过亿!这款主打搞笑的“翻车模拟器”,竟成Steam十月最大黑马

四个朋友,一辆破房车,一场注定翻车的旅程——就是这个简单的设定,在Steam上一周卖出了130万份。

最近,《我们到了吗?》(RV There Yet?)在 Steam上突然爆红。上线不到一周,同时在线玩家突破十万。

由于产品蹿升太快,所有三方软件的统计数据都存在严重滞后。

目前网络上相对权威的信源只有GameDeveloper于27日的报道,称项目负责人透露游戏销量已经接近130万。

考虑到目前游戏已进入上线的第二周,按照产品美区8美元(国区33元)的售价,且玩家主要集中在欧美的特性来推算,游戏当前的总流水大概率已经来到1500万至2000万美元的区间(约合至少1.07亿人民币)。

这款由Nuggets Entertainment开发的小体量合作作品,用最简单的方式实现了爆发式传播。它没有复杂的系统,却靠一场混乱的公路协作成了十月最热的新游戏。

它的成功出乎意料,却又符合当下轻体量合作游戏的逻辑:低价、强互动、能笑、能看。

在《致命公司》《Peak》等千万销量的大爆款之后,欧美多人合作游戏已如雨后春笋般崛起,几乎每个月都会涌现出“超低成本+百万销量+亿元流水”的新品。

国内团队对过去两年这一明显趋势的迟钝反应,是一个值得思考的问题。

·从零到百万销量:一辆房车的爆款速度

《我们到了吗?》于10月21日在Steam 正式发售。上线首周,峰值在线人数突破10万,成为十月中最受关注的独立游戏之一。

和所有独立产品一样,它没有任何发行公司背书,也没有外部营销预算,传播几乎完全靠玩家自发完成。

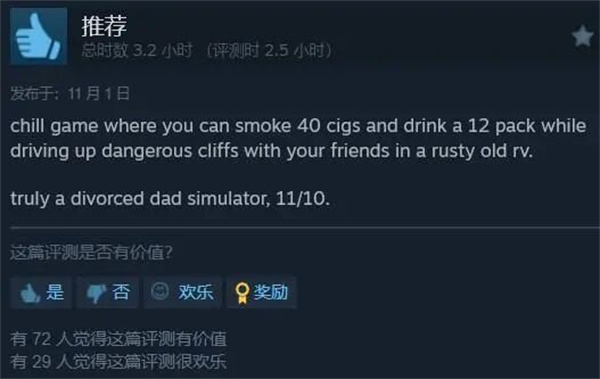

Steam评价显示,全球玩家对它的好感度极高,好评率约为86%,整体为“特别好评”。玩家普遍认为它混乱、有趣、充满笑点。

但游戏中文区评价只有500个,占总体评价数量不足3%,且口碑呈现出另一种分化。主要是吐槽游戏尚未支持简体中文,键位不能自定义,联机时偶尔会掉线。

中文区的评分徘徊在“褒贬不一”,不少玩家评论称“看别人玩比自己玩更好笑”。

即便如此,它的热度依然持续。

主播与短视频创作者成为传播主力,Twitch、YouTube上充满了相似的片段:四个人在山路上吵着开车,房车侧翻、绞盘乱甩、全员笑倒。

它的节奏短、情绪密度高,非常适合做二创和直播剪辑。几乎每一局都能产出一个可以当梗的高光时刻。

低价策略也为它的传播推了一把力。一局十几分钟,无需长期投入,也没有门槛。对年轻玩家而言,它既是轻松的开黑游戏,也是朋友聚会的笑场工具。

低价降低了邀请难度,混乱制造了共同记忆,笑声成了最好的留存机制。

《我们到了吗?》的传播路径非常清晰:热销榜前列、主播参与、视频扩散、玩家回流,再到社区自组织的挑战模式。短周期、高频率、可复现,这是它能在社交媒体时代快速出圈的关键。

它几乎复制了《Lethal Company》《Content Warning》《Peak》的成功轨迹,但主题更轻、更开放,更容易让观众在几秒内理解笑点。

·四个人、一辆车、一场注定翻车的旅程:混乱里的设计巧思

玩《我们到了吗?》时,最难忘的不是画面或剧情,而是那种“明知道要翻车还在笑”的感觉。

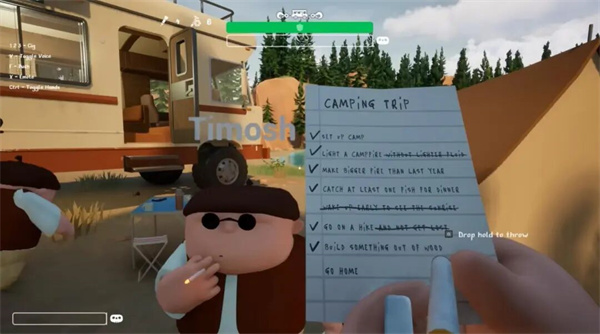

游戏的目标非常简单:四个玩家要合作把房车从山谷开到终点。但每个操作都被拆分到不同的人身上。

一个人负责油门,一个人拉绞盘,一个人导航,还有人要随时下车推车。只要有人慢了半拍,整辆车就可能失控。

每一局都像一次荒唐的即兴喜剧。系统几乎没有任务,所有乐趣都来自协作失误。

绞盘角度错了、油门开太猛、地形坡度太陡,都会引发连锁灾难。物理反馈的存在让一切更具戏剧性:车身惯性大、抓地力差、转向迟缓。

当四个人同时喊着不同指令时,整个场面几乎注定会变成笑点。

近距离语音系统是另一大亮点。玩家必须靠喊话和节奏沟通,离远了就听不见。

这让沟通变得更真实,也更容易出错。

一次误会、一句吼声,都可能引发新的笑场。声音成了游戏节奏的一部分,操作和情绪被绑在一起。无论是朋友还是陌生人,几分钟就能拉近距离。

虽然游戏目前只有一张地图,但设计得相当用心。

Mabutts Valley 结合了山坡、泥地、河流、桥梁等多种地形,还随机生成事件,比如熊袭、轮胎打滑或桥面坍塌。

路线并非固定,每次出发都可能遇到不同状况。玩家本身的不确定性,使得同一条路线永远不会重复。这种人驱动的随机性,让一张地图撑起了反复游玩的乐趣。

由于车辆的转向硬、惯性重,键位又不能改,新手往往要经过几次惨痛的翻车才能摸清节奏。但这种失败成本极低的设计,反而激发了反复尝试的欲望。

每一次成功翻越山坡,都会带来莫名的成就感。这里面的乐趣并非来自胜利,而是来自失败的过程。

相比以《致命公司》为代表的拾荒合作游戏,《我们到了吗?》的结构更轻。

没有任务,没有敌人,也没有明确的胜负。它关注的不是挑战,而是关系。那辆摇晃的房车就像一台关系测试机,考验四个人的沟通、信任与耐心。

失误是笑点,协作是温度,混乱反而成了最真实的互动。

·从Game Jam 到百万销量:Nuggets Entertainment 的“意外成功”

如果说《我们到了吗?》的玩法体现了轻体量合作的魅力,那么它背后的开发历程,则是独立团队爆款突围的缩影。

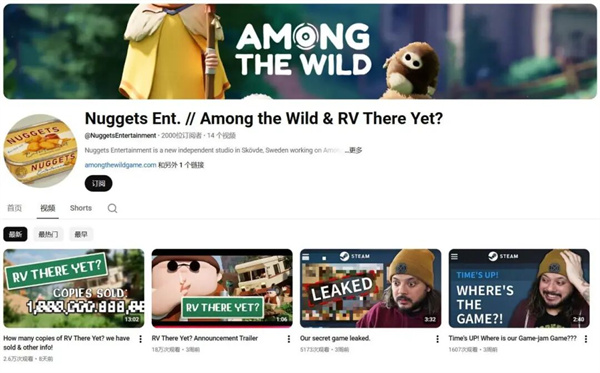

Nuggets Entertainment 是一家来自瑞典的小型工作室,成立时间不长,团队成员大多来自独立游戏圈。

他们原本正在制作一款名为《Among The Wild》的单机冒险游戏,而《我们到了吗?》只是团队在空档期做的一个创意原型。

最初,这个项目只是一次内部Game Jam 试验。几位开发者想做一款以物理互动和多人协作为核心的小品游戏。

整个制作周期不足三个月,团队在很短的时间里确定了两个核心:一个可信但“糟糕”的物理系统,以及一个能让玩家互相干扰的语音沟通机制。所有设计都围绕这两点展开。

为了保持“混乱感”的真实,开发者甚至故意保留了部分物理的不稳定性。某些时候,车轮会卡进石缝,或者被绞盘意外拉翻。正是这种不可控,成为游戏魅力的源头。

上线后,Nuggets团队并没有立即发布新闻稿,而是观察社区反应。当玩家开始大量上传翻车视频、剪辑搞笑片段后,他们才在Discord 上公布销量突破百万的消息。这种先爆红再宣传的策略,让他们的团队故事迅速在独立开发圈传播开来。

目前工作室成员透露的信息显示,《我们到了吗?》并非他们的长期重心,未来仍会回到原本的冒险项目。

但这次爆红让他们意识到,轻体量合作游戏仍然有巨大的空间——特别是在短制作周期、低定价和高社交密度的组合下,可以低成本实现现象级传播。

Nuggets Entertainment 的经历,几乎为当代独立游戏提供了一个模板:在大项目之外,留出一点空间给“偶然性”。

一个结构简单、玩法有趣、情绪浓度高的小产品,或许比庞大的开放世界更能在社交时代引发共鸣。

·结语:一辆房车开出了轻体量合作游戏的新路

总的来说,《我们到了吗?》是一款完全由玩家关系驱动的游戏。

它没有剧情,也没有成长系统,所有情绪都来自人。四个玩家之间的合作、争吵、失误与救援,构成了游戏的全部戏剧性。它证明了极简设计依然能创造强烈的情绪回报。

在这辆永远不稳的房车里,失败不是惩罚,而是一种共享的表演。

当玩家在语音里喊着“别拉太紧”的时候,他们其实已经进入了一种新的游戏状态——不再追求完美,而是享受混乱。

这就是《我们到了吗?》真正的魅力。

它让合作变得轻盈,也让欢乐变得真实。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论