爬山游戏,凭啥能火遍全球?从立项到上线仅用4周,9天销量破200万,20万成本1200万流水!

自2023年底《致命公司》上线以来,Steam小成本多人游戏的爆发已经成了一股不可阻挡的趋势。

进入2025年后,这股潮流的节奏明显加快——以前是每个季度都会出一个大爆款,现在则是每个月都有。

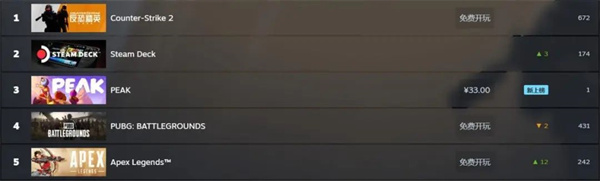

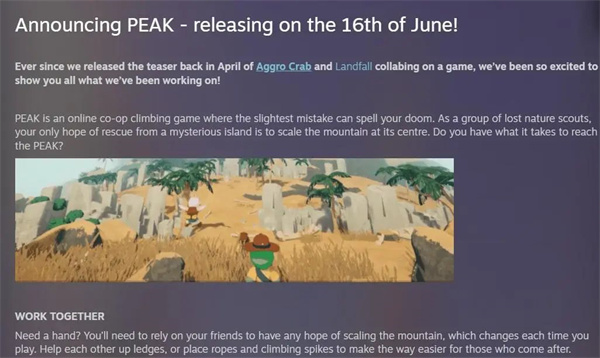

2025年6月17日,一款名为《PEAK》的第一人称攀爬生存游戏在Steam平台悄然上线,并迅速冲进全球流水前3。

它并没有经过漫长的宣传周期,也没有豪华的宣传片,仅用了短短5天预热、定价7.99美元,便在上线9天内卖出超过200万套,最高同时在线玩家突破10万人。

VGI数据显示,目前游戏流水已突破1200万美元,销量来到了240万份。

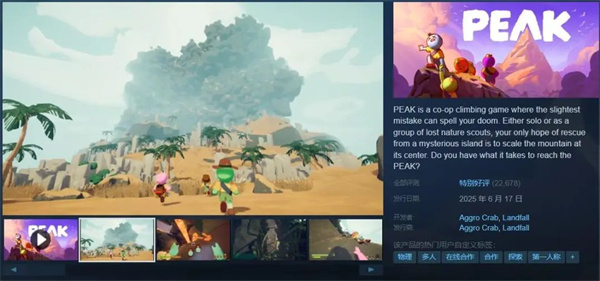

这款由Aggro Crab与Landfall两家独立工作室联手打造的作品,用“极简原型主义”的方式,走出了一条低成本、高爆发的道路,成为继《Content Warning》之后又一款“病毒式爆红”的独立游戏代表。

但比起销量本身,《Peak》更值得关注的是它的诞生方式——没有预热、没有大宣传、没有数年开发周期,甚至被开发者称为“副业小项目”。

在成本控制、节奏掌握、发布策略和玩家社区之间,《Peak》的成功提供了一种全新的游戏发行样本。

·玩法核心:高风险协作,简单操作下的复杂体验

《PEAK》的基本设定其实并不复杂:玩家扮演一群“自然侦察员”,在一次海岛坠机事故中幸存,为了求生只能集体攀登岛屿中心的一座高山。

从山脚到山巅的旅程横跨四大生态区域——冰川、针叶林、高原荒漠和火山喷发带,每个区域不仅风格各异,也设下了多样化的生存考验。

游戏采用第一人称视角,最多可支持四人协作通关。操作极简,仅需使用左右手分别“抓取”岩面,并通过方向键控制身体重心。攀爬过程中要格外小心:一旦失手跌落,不仅可能直接死亡,还可能拖累团队节奏。

这种紧张感在单人挑战中尤为明显,可以说是硬核版的《人类:一败涂地》与《Getting Over It》的结合体。

但真正令《PEAK》脱颖而出的,是它对“合作”与“失败成本”的处理。

游戏支持近距离语音沟通,玩家可以互相拉拽、搭人梯、设置绳索以降低同行者风险。也就是说,这款游戏把“协作”当成了一种解谜:你不是在爬山,而是在和朋友一起“设计怎么爬上去”。

每一次成功的拯救、每一次及时的支援,都会带来极强的正反馈。

值得一提的是,游戏的路线并非固定。每日一张新地图的设计,类似于轻量级Roguelike,每24小时服务器都会刷新当日“山体结构”。

这使得玩家在社区内形成了一种“今日挑战”的共识文化:你今天走哪条线?你昨晚是怎么掉下去的?你在雪区那块冰崖用了什么装备?

这种玩家间的UGC讨论,极大延长了游戏生命周期。

虽然《PEAK》主打的是攀爬,但它并没有忘记生存要素的存在。玩家需要管理体力条(用于攀爬和恢复),并搜集散落在地图各处的罐头、能量饮料等道具。这些资源非常有限,玩家不得不在“立即冲顶”和“中途修整”之间做出取舍。

此外,游戏中还设置了丰富的环境风险:风暴、高温、低温、滑坡、断崖等。在火山区,脚下的岩浆偶尔喷发会摧毁原有路径;而在冰川区,则要格外注意冰面崩裂带来的连锁坠落。

玩家的体力上限会随着跌落、负伤而下降,若未及时治疗甚至可能导致整队崩盘。这些机制并不复杂,但非常讲究“节奏控制”。

游戏没有复杂的UI,也不靠任务引导推进,而是让玩家在“要不要冒这个险”之间不断摇摆,从而制造出一种“你自己决定进退”的沉浸感。攀爬的过程既是物理挑战,也是心理博弈。

·出租屋里诞生的爆款原型

与许多历时数年、投入千万的3A项目不同,《PEAK》的开发几乎可以用“奇迹”来形容。

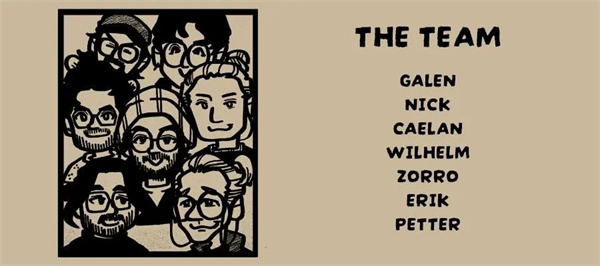

据GameDeveloper的采访披露,Aggro Crab与Landfall的7名核心开发者于2025年2月相约韩国首尔,租下一间Airbnb,用一个月时间集中Game Jam。

原型测试的目标很明确:能不能在一个月内用Unity拼出一款“合作攀岩+Roguelike节奏”的原型?

结果令人惊喜:开发者第一周打磨出了攀爬手感,第二周试做地图与协作机制,第三周补入物理系统,第四周做完demo并上传Steam审核。接下来的六周则是远程协作修bug、加内容、调节平衡。

整个项目的成本——包括团队住宿、机票与两个月薪资——不足20万美元。上线首日即实现回本,9天后即登顶Steam热销榜。这种“快速开发→低价发行→社区自传播”的成功路径,无疑给当前独立游戏开发提供了一种轻量且高效的新范式。

Aggro Crab 工作室负责人 Nick Kaman 在采访中透露了不少细节。

比如,虽然两家团队在风格和工作流程上有所不同(比如Landfall 的设计师Wilhelm每次代码提交都只打一个字母“f”,因为那是键盘上最快按的键),但在互相信任与经验支撑下,他们的协作反而出奇顺畅。

开发中,他们逐步从一款关于“迷失侦察兵”的模糊想法,转变为如今以“自由攀爬+体力槽管理”为核心的《Peak》。开发过程中反复提到的一句玩笑话也成了团队口头禅:“Text is evil(文字是恶魔)。”

“Game Jam就是最终游戏,这是我们一开始就有的共识。当月月底前,核心玩法已开发完成,剩下只是完善用户体验、增加成长系统,以及偷偷塞入一个香蕉皮。”Kaman笑称,他们为自己设定了一个内部的“强制发布日期”——夏季中期,等回国之后再慢慢打磨收尾。

Landfall作为发行方,其实早在2024年的《Content Warning》中就试验过类似的爆款路径。罗斯基此前写过分析文章,有兴趣的读者可以回顾。

彼时,这款多人恐怖实况合作游戏在“Landfall Day”——即每年4月1日的恶搞日——24小时免费发放,吸引620万玩家领取。后续通过主播传播、玩家UGC发酵,仅用两个月销量突破220万。

《PEAK》的发行同样继承了这种“轻量、快速、社交优先”的思路。游戏从公布到上线仅相隔5天,首发定价7.99美元,首周更打出4.99美元的38%折扣,大幅降低尝鲜门槛。

游戏从公开到正式上线,前后不过五天。没有常规预热、没有长线营销,完全依赖Aggro Crab 与Landfall 多年来在社区平台(TikTok、YouTube、Twitter和 Steam)累积的运营基础。

团队在采访中表示,对社区经理的信任是发布策略成功的关键。他们相信,只要产品本身够好,就不需要冗长宣传周期来“吊胃口”,反而可以趁热打铁,“将一团火花迅速点燃成一堆篝火”。

相关负责人回忆说:“我们原以为这款游戏最多能卖到《Content Warning》的一半。结果几小时内就回本,首周销量就到了160万份。这种关注度对我们来说是前所未有的,我们真的吓到了。”

“很多游戏试图模仿《Content Warning》的‘免费策略’,但很少有成功的。我们一开始也很焦虑,但最终,《Peak》的成绩证明了:只要游戏足够有趣、有传播性,不靠免费日也能火。”

其实Landfall的发行策略核心有三:

1)低价协作裂变:游戏主打“好友共攀”,低价便于社交裂变;

2)短周期发布节奏:不吊胃口,不拖宣传,几乎都是Shadow Drop式“突然上线”;

3)内容+社区闭环:每日地图+挑战成就+玩家UGC讨论,形成稳定的内容循环。

这种“产品即宣发”的打法,不仅为Landfall积累了多个成功案例,也证明:

在如今传播渠道多元、玩家口味刁钻的市场中,构建一个可自我循环的玩家生态远比烧钱做广告来得高效。

·结语:在不确定时代里攀上一座确定的山

在越来越多游戏追求“开放世界、光追画质、无限系统”的今天,《PEAK》却选择了另一种思路:它没有宏大的世界观设定,也没有冗杂的系统堆叠,而是将一件看似简单的事——攀登高峰——打磨到了极致。

凭借极简但扎实的玩法结构、强调合作的核心机制,以及极高的社区参与度,这款小体量游戏反而赢得了大多数玩家的关注与喜爱。

它的成功不在于“内容堆积”,而在于“精准切题”:把“攀爬”这个动作演化成一种集技巧、风险与社交于一体的体验,把每日一更的地图机制引导成一种“集体挑战”的社群仪式感,把一场原本可能只是Game Jam练手的原型,验证成了现实中的商业模型。

《PEAK》的成功并非偶然,而是其设计逻辑与发行策略精准咬合的结果。

设计上,它能让玩家在合作中体会到失败的可笑与成功的喜悦;发行上,它以低价、短预热与内容更新形成持续吸引力,二者配合成为了一次“轻体量爆发式增长”的范例。

《PEAK》不是一座真正的山,但它确实象征着独立游戏开发者在当下生态中的一个“上坡路径”——当你难以以资源取胜时,不妨试着回到玩法本身,从原型出发,从协作出发,做出一个能让人“玩到笑出声”的游戏。

毕竟,在当下不确定性弥漫的游戏产业中,有趣、轻盈、易传播,也许正是最可靠的确定性。

了解更多关注罗斯基公众号

近期评论